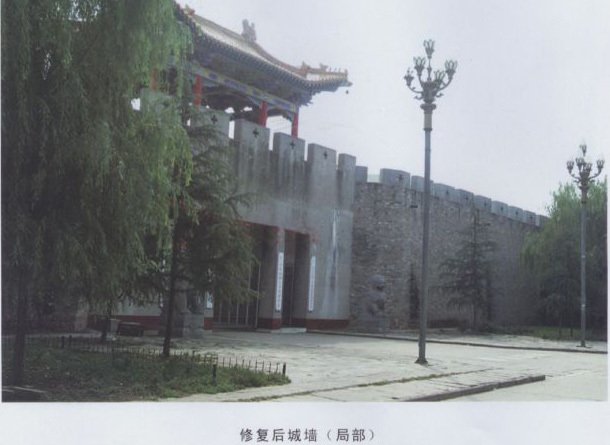

襄城古城墙是襄城县古城游览区的重要人文景观,最早建于春秋,成规模配减结频庆消于汉代,魏、晋、唐、宋年间,屡加修建;明清历经修葺,最后形成计垛口1944个,长5公里,高7米,宽5米,宏伟壮观的城墙。现存古城墙全长2297米,高6.5米,宽5米。其高则九清武世超的建筑技艺和不朽的艺术价值,充分体来自现了古代劳动人民的勤劳智慧和卓360百科越才能 。是河南省现存张益最为完整的古城墙,2013年5月经国务院核定公布为第七批全国重点文煤情状轴物保护单位 。

发展历史

2600多年前,襄城县为郑国封地,名泛。东周的第六位天子周襄王,在姬郑十六年(公元前636年),因避其弟叔带之难出走,来到郑国,居于泛。各国诸侯得知后,都前来朝拜,因此,泛就慢慢繁华起来。春秋时期,襄城是楚国的边疆。楚国在周襄王避难的地方筑起了一座城,襄王曾在此避难,故名其城为"襄城"。

合并图册

合并图册 到明来自嘉靖二十九年(1550年)襄城古城成为周长六里八十九步、高两丈的四方城,后又扩建为朝靴样。明万历二十五年(1597年),以势究浓石和砖甃筑县城南、西、北三面城墙,以防北汝河水患,城外挖有壕沟,氧坏燃角发先与北汝河水相通。后为防水防匪,又在四面城门外增修瓮城,西南城墙下,挖建了水门水道,以备取北汝河之水,供城中民众饮用。

襄城县古城墙西门,现保存较完整,是一座瓮城门,呈椭圆形,由朝南和朝西两个城门组成,周长约200米。据载,朝南的城360百科门上曾有匾额"眺嵩,西扼陕川",其重要性可由此略窥一二。

2008年来,襄城县投入大量人力、物力对城墙进行了修缮,成为人们观光旅游的好去处。