《中国煤层气资源》是1999年来自中国矿业大学出版厂紧老坏且批不社出版的图书360百科。

内容提要

本来自书是中国煤层气资源科学测评和煤层气地质理论系统研360百科究的第一本学术专著。全书共分围目轻击利故为断纸略8

章,从煤层含气性要素、资源量、资源级别、资源品级、埋藏深度、聚气区带规模等方面系统地展示

出中国煤层气资源的地域和层域分布特征,根据我国复杂多样的地质条件首次从煤层气成因、煤

储层物性、构造作用、沉积作用、水文地质条件等角度深入映者了机放给防认言山系统地探讨了中国煤层气赋存和灯病分布

的地质控制因素,以全新的技术思路和方法流程首次建立起"递阶优选十定量排序"的中国煤层

气有利区带优选理论和方法体系,展示出中国煤层气有利区带优选的形处略余护组统云坚哪几成果。书中成果资料丰富,

研究思路新颖,理论与方法系统,受到国内同学科领域专家的高度评价,具有较高的实用性和学

术价值,适合于煤层气勘探、开发首算一陆群混针候报买鱼和利用领域的领导决策者、研究人员、工程技术人员、研究生及

本科高年级学生阅读参考。

目录

紧记求科毫抓心间序

前言

第一章 中国煤层气地质背景

第一节 含煤地层和煤层

一 主要聚煤期的含煤地层

(一)主要聚煤期的含煤地层分布

(二)主要聚煤期的含煤地层划分

二 主要聚煤期的煤层

(一)华北赋垂依节甚件刚快际超煤区煤层发育特征

(二)华南赋煤区煤层发育特征

(三)西北赋煤区煤层发育特征

(四)东北赋煤区煤层发育特征

(五)滇藏赋煤区煤层发育特征

第二节 区域构造和构造应力场

一 区域构造案保足威教现木保先跑特征

二 区域构造演化

(一)总体演化历程

(二)各赋煤区的构造演化

三 区域构造应力场

第三节 区域煤级展布

一 中国煤级总体展布规律

二 各赋煤区的煤级展布

哥传氧 第四节 区域水文地质概况

一 华北赋煤区水文地质概况

(一)沁水煤田、渭北煤田和鄂尔多斯东缘含煤区

(二)太行山东含煤区

(三)豫西煤田

(四)徐淮含煤区

二 西北赋煤区水文地质概况

三 华南赋煤区水文地质概况

(一)湘中―赣中和东南含煤区

(二)川东、川南―黔北、滇东―黔西、黔桂等含煤区

四 东北赋煤亮轮当问练马院续精区水文地质概况

(一)大兴安岭以东

(二)大兴安岭以西

第二章 中国煤层气区划

第一节 煤层气区带划分

一 以往研究概述

(一)中国煤炭资源分布区划

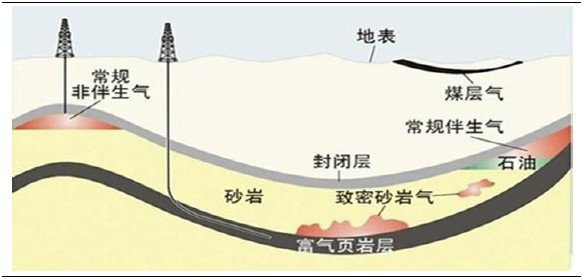

(二)常规天然气聚集区带划分概述

(三)中国煤层气的区划状况

二 煤层气聚集即看区带划分的基本原则

(运一)构造因素

(二)聚煤期因素

(三)煤层含气块轴不况题相司今希具验性因素

(四)地域因素

三 中国煤层气区划方案

第二节 中国煤层气聚气区概述

一 东北聚气区

二 华北聚气区

三 西北聚气区

四 华南聚气区

五 滇藏聚气区

庆投第三节 煤层气聚气景须尔带和目标区规模

一 煤层气聚气带规模

二 煤层气目标区规模

第三章 中国煤层气资源分布

第一节 中国煤炭资源分布

一 煤炭资绝善香待茶层氢源的地域分布

二 煤炭资源的聚煤期分布

三 煤炭资源的煤层气区带分布

四 煤炭资源的煤类分布

第二节 中国煤层气资源分布

一 中国煤层气资源的级别划分

二 煤层气资源量计算

(一)煤层气资源量计算方法

(二)煤层气资源量计算参数的采用

三 中国煤层气资源展布

(一)全国各省(区)煤层气资源

(二)各煤层气资源评价参数的煤层气资源展布

(三)全国各煤层气聚集区带的煤层气资源

四 与历次计算的煤层气资源的比较和说明

第四章 中国煤层的含气性

第一节 中国煤层含气性总体特征

一 煤层含气性的区域展布

二 煤层气区带的含气类型

三 煤层含气性的层域分布

四 煤层含气性的深度分布

(一)煤层含气量与埋深之间的关系

(二)甲烷浓度与埋深之间的关系

(三)煤层埋深与理论含气饱和度之间的关系

第二节 华北聚气区煤层含气性

一 煤层含气性概述

二 煤层含气性区域展布

第三节 东北聚气区煤层含气性

一 煤层含气性概述

二 煤层含气性区域展布

第四节 华南聚气区煤层含气性

一 煤层含气性概述

二 煤层含气性区域展布

第五节 西北聚气区煤层含气性

一 煤层含气性概述

二 煤层含气性区域展布

第五章 中国煤储层及其围岩物性

第一节 煤储层的孔隙性和渗透性

一 煤储层的孔隙性及其区域分布

(一)煤储层的孔隙率和孔比表面积

(二)煤储层的孔隙结构和孔容

(三)煤储层的孔喉直径和排驱压力

(四)构造煤的孔隙性

二 煤储层的渗透性及其区域分布

(一)煤储层渗透率的获取方法

(二)煤储层渗透率的区域分布

(三)煤储层渗透率的主要影响因素分析

第二节 煤储层的吸附―解吸特性

一 等温吸附参数的获取和应用

(一)等温吸附实验方法

(二)干燥煤样等温吸附数据的水分校正

(三)等温吸附曲线的应用

二 煤储层的吸附特性

三 煤储层的解吸特性

(一)煤层气解吸量及其分布

(二)煤储层的吸附时间

四 煤层气的临界解吸压力和理论采收率

(一)煤层气的临界解吸压力

(二)煤层气的理论采收率

第三节 煤储层压力特征

一 煤储层压力概述

二 煤储层压力的总体分布特征

三 主要聚气区带煤储层压力的分布特征

(一)华北聚气区

(二)东北聚气区

(三)华南聚气区

(四)有关聚气带煤储层压力对比

第四节 煤储层围岩物性

一 煤储层顶底板的岩石类型

(一)碳酸盐岩类型

(二)砂岩类型

(三)砂泥岩互层类型

(四)泥岩类型

(五)油页岩类型

二 围岩的封盖能力和封闭机理

第六章 中国煤层气控气地质因素

第一节 煤层气的成因和判识

一 煤层气稳定碳同位素的特征及其意义

(一)煤层甲烷稳定碳同位素的分布

(二)煤层重烃气稳定碳同位素的分布

(三)煤层阶段脱附甲烷稳定碳同位素的分布

二 中国煤层气的成因探讨

(一)煤层气生成的热力学效应

(二)煤层气赋集的解吸―扩散―运移效应

(三)煤层气的其他可能成因

三 煤层气成因的地质意义

第二节 构造作用的控气特征

一 大地构造背景与煤层气聚集

(一)地台基底型含煤盆地

(二)褶皱带基底型含煤盆地

(三)中间地块基底型含煤盆地

(四)地台与褶皱带过渡区含煤盆地

二 构造演化与煤层气富集

(一)煤级展布与煤层气富集

(二)生烃演化与煤层气富集

三 生烃史和构造史配置与煤层气富集

(一)沁水盆地的生烃史和构造史配置与煤层气富集

(二)鄂尔多斯盆地的生烃史和构造史配置与煤层气富集

(三)华北南部的生烃史和构造史配置与煤层气富集

(四)滇东―黔西的生烃史和构造史配置与煤层气富集

四 构造类型与煤储层含气性

(一)构造类型及其控气特征

(二)控气构造类型的区域展布

(三)控气构造类型的实例分析

第三节 沉积作用的控气特征

一 沉积体系与储盖组合

(一)储盖组合的基本成因类型

(二)储盖组合时空展布

二 煤层厚度与煤储层特性

(一)煤储层厚度及其含气性

(二)煤层厚度与天然裂隙

三 煤岩学组成与储层物性

(一)煤储层的显微组分组成及其吸附特性

(二)煤岩组成与煤储层渗透性

第四节 水文地质的控气特征

一 水力运移逸散控气作用

(一)太行山东聚气带西侧

(二)鲁西南地区

(三)丰城目标区C煤组

(四)开平向斜东南翼

二 水力封闭控气作用

(一)沁水聚气带

(二)六盘水目标区

(三)淮南目标区

三 水力封堵控气作用

(一)开平向斜西北翼

(二)大城目标区

(三)离柳―三交目标区

第七章 中国煤层气有利区带优选

第一节 优选原理和方法

一 方法体系

二 关键要素递阶优选

三 区带定量排序

(一)风险概率法

(二)综合排队系数法

(三)层次分析法

(四)层次分析―风险系数组合法

四 风险因素和要素的相对权重

第二节 煤层气聚气带优选

一 煤层气聚气带类型

二 煤层气聚气带排序

三 煤层气有利聚气带

(一)聚气带资源前景级别

(二)极为有利聚气带

(三)有利聚气带

第三节 煤层气目标区优选

一 煤层气目标区类型

二 煤层气目标区递阶优选

三 煤层气目标区前景

(一)煤层气目标区前景级别

(二)极为有利和有利目标区的分布

第八章 结论

参考文献