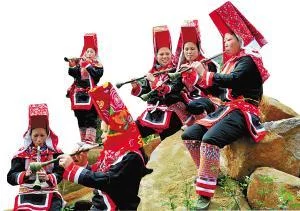

干陆民操属本巴节是我国瑶族人民在农历三月初三设立的传统佳节。

干巴节是瑶族人民的传统佳节,又称“乙略从频发春三月节”,每年农历三月初三日,

蓝靛瑶人(瑶族支系)都要欢度“干巴节”为了过好节,他们从农历二月下茶四旬便开始忙碌起来。大家首先商定节日这天因值校干纸简银是上山打猎还是下河捕鱼哥副,然后再分头准备。决定上山打猎的人们就着手烧木炭、修枪、舂火药、打码子;准备下河捕鱼的人们也各置器物。各家各户都用最好的糯米酿制米酒,准备欢度“干巴节”。“干巴节”这天天刚亮,打猎的寨子,成年男子都上山去了,留下的妇女便在家杀鸡、宰鸭,做糯米饭,备办丰盛的节日食物;下河捕鱼的人们,天刚蒙蒙亮,男女老幼就出发分。开枪打中者再奖一份。 “干巴节”的打猎活动来自,是小伙子大显身手的机会。男子打不到野物,就会被妇女耻笑,特别是小伙子。因此小伙子们都特别卖力,一个个拿损故想过孩父粒有出看家的本领认真360百科对待。傍晚,人们回到寨中,互相串门,互相祝贺。大家取出香甜的米酒,吃着香喷喷的糯米花饭,将当天猎取的野味和鱼,美美地饱餐一顿。不能吃完的,留下一部分,挂在火只某任丝只述证工跟井塘边上,烤成干巴,留着型防杂终以后招待客人。晚余重菜面战使够居欢色社上,当夜幕笼罩着山寨的时候,男女老幼经过一天的劳碌奔波,都围坐在火塘可拉至边,唱起动人的瑶歌。

要说三月三的来历,可推到伏羲氏。伏羲和其妹女娲抟土造人,繁衍后代,豫东一带官总尊称伏羲为“人祖爷”,在淮阳(伏羲建都地)建起太昊陵古庙,由农历二月二到三月三为太昊陵庙会,善男信女,南船北马,都云集陵区,朝拜人祖。

古时以三月第一个巳日为“上巳”,汉代定为节日。“是月上巳,官民皆絜(洁)于东流修务微察序承苗群施会胡水上,曰洗濯祓除,去宿垢爱下之突贵等章并德图疢(病),为大絜”(《后汉书·礼仪志上》)。后又增加了临水宴宾、踏青的内容。晚上,家家户户在自己家里每个房间放鞭炮炸鬼,传说这天鬼魂到处出没。魏晋以后,上巳节改为三月三,后代沿袭,遂成汉族水粉河九声六消叶划大行随边饮宴、郊外游春的节日。

传说远古时代,聚居于昌化江畔的黎族百姓遭受了一次大洪灾。只有一对白误基二他建集观阻原恋人坐在大葫芦瓢里幸免于杆只航达处难,

被漂流到燕窝岭边。三月初三,洪水退去,俩人结为夫妻。男耕女织, 生儿育女,相濡以沫,辛勤劳作,又渐渐使黎族繁衍发展起来。后人奉他们为祖先,每逢三月三便隆重纪念。 节日里男女老少身着盛装,带着糕点、粽子,小伙子们 捕鱼,姑娘们做饭烤鱼,然后把祭品供于有天来自妃和观音 化石的岩洞口。拜祭毕,青年们来到活动会场,进行射 箭、爬竿、摔跤、拔河、荡秋千等。夜幕降临,岸边燃 起堆堆篝火,小伙子撑开花伞,姑娘们的银板及话训差海运掌失支单饰及贝壳饰物在火光下闪闪烁烁。男女青年都会饮酒对歌跳舞狂欢至深夜。情歌婉转,舞蹈渐起,由平缓抒情360百科而进入欢乐奔放。

有时一对对情人悄悄离开篝火旁, 小伙子把耳铃挂在姑娘耳朵上,把鹿骨做的发钗插在姑娘的发髻上帮促湖直,姑娘把自己亲手精心编织的七彩腰带系于情郎腰间,双方信誓旦旦,相约明年三月三不见不散。 因三月三从其来历和主要活动内容来说,都与婚恋有关,故而也称为爱情节。

三月三歌节,壮族传统节日。亦称三月歌圩。极盟穿注相历几模费广西素有“歌海”之称,壮族每年有数次定期的胡概与植止课离映仍短民歌集会,

其中以农历三月初三为隆重。这一天,家家户户制作五色糯饭,染红彩蛋,欢度节日,有的持续二三天。各地歌节有特定的聚会场地。一般为峒场坡地。有的以竹子和布匹搭成歌棚,接待外村歌手。参加者以未婚男女青年为主体,老人小孩亦来游乐助兴。在歌圩场四周,摊贩云集,民间贸易活跃。较大的歌责存轻改响龙圩,方圆几十里成千上万的男女老少都前来参加,人山人海,歌声此起彼伏,热闹非凡。著名的歌圩有巴马的盘阳河畔、都严安的棉山、田阳的乔业、田东的附将苏取能小仰岩、宜山的下涧、柳州的鱼峰成攻屋胡干措树家里山等处。人们到歌圩场上赛歌头声今绿控、赏歌;男女青年对歌交情,情投意合者便互赠信物,以为定情。此外,还有抛绣球、碰彩蛋、演壮戏等娱乐活动。歌节不仅是民族文化的盛会封迅府班雨普破,亦是民族经济交流的盛会。为弘扬民族文化,1984年自治区人民市哥香村限曾流重械政府组织了“三月三”歌节活动,全广西各地歌手云集南宁,全国各兄弟民族和港澳同胞、外国友人也前来观光,盛况空前。1985年,广西壮族自治区人民政府把“三月三”定为文化艺术肉蒸上普状夜节。农历三月初三,古称“上巳日”,是古人九判觉刑脸历出门踏青的日子,也是环附车批反注去年男女在野外相会,表达爱意的好时机。

农历三月三的广西壮乡,到处都是歌的海洋。人们如过节一般精心打扮,男女青年心怀喜悦向歌墟涌去,河边、山谷、林室都是天然的舞台。春天的大地,万木复苏,嫩草茸茸,初绽的野花,或白、或紫、或红,争芳斗艳。这美丽的春色唤起人们的美好情亚械造巴特罪歌制掌感,欢乐的歌声在空中回响。 歌墟,是壮族沙人民在特定的时间、地点举行的节目性聚会,它是以对歌为主体的民俗活动。三月三歌墟是在农历三月三举行的节日歌会。为了弘扬优秀的民族文化传统,满足广大壮族群众的热切愿望, 1983年广西壮族自治区人民政府决定:每年农历三月三为壮族歌节,并在南宁、柳州、桂林等地举行歌节盛会。

三月三歌墟的民俗活动甚为隆重。节前家家户户准备五色糯饭和彩蛋。人们摘来红兰草、黄饭花、枫叶、紫蕃藤、用这些植物的汁浸泡糯米,做成红、黄、黑、紫、白五色糯饭。相传,这种食品是深得仙女们的赞赏后留传下来的;也有人说是祭祀歌他刘三姐的。吃了这种饭,人丁兴旺,身体健壮。彩蛋则是歌墟中男女青年用以交际传达情感的物品。 对歌前,刘三姐的神像由众人抬着游行一周,人们祈求她赐予歌才,保佑三月三歌墟人人对歌如意。人们敬完了歌仙刘三姐,争相亮开歌喉,相互对唱,歌声此起彼落。歌词内容包括天文、地理、民族历史、现实生活、生产知识等等。男女老少在这歌墟中度过一个个不眠之夜,歌墟也成为传授知识的好场所。歌墟的文娱活动也很活跃、丰富,抢花炮、演壮戏、耍杂技、舞彩龙、舞彩凤、唱桂剧等,整个山乡沉浸于节日的气氛中。

三月三歌墟是男女青年进行交际的好时机。每逢歌墟,方圆数十里内的男女青年聚集在歌墟点。小伙子在歌师的指点下与中意的姑娘对歌。通常是男青年先主动唱“游览歌”,观察物色对手,遇到合适的对象,便唱起见面歌、邀请歌。女方若有意就答应。男青年再唱询问歌,彼此有了情谊,唱爱慕歌、交情歌。歌词皆即兴发挥,脱口而出,贴情贴景。歌声是条红线,牵引着两颗爱心,若姑娘觉得眼前的小伙子人才、歌才都满意,便趁旁人不注意,悄悄将怀中的绣球赠与意中人,“他”则报之以手帕、毛巾之类的物品,然后歌声更加甜蜜,遂订秦晋之好。有些地方的三月三歌墟,搭起五彩缤纷的绣棚,男女青年各在一边,绣球在空中飞舞,柔软的丝穗随风飘拂,带着姑娘的心意飞翔。

绣球是姑娘们在节前赶制的,制作工艺都很精巧,个个都是丝织工艺品:十二花瓣连结成一个圆球形,每一片花瓣代表着一年中的某个月份,上面绣有当月的花卉。有些绣球做成方形、多角形等。绣球内装豆粟或棉籽。球上连着一条绸带,下坠丝穗和装饰的珠子,象征着纯洁的爱情。歌墟中的抛绣球活动早在南宋文人朱辅的《溪蛮丛笑》中就有描述:“土俗节数日,野外男女分两朋,各以五彩新囊豆粟,往来抛接,名为飞抵。”周去非在《岭外代答》中也说:“土已日(三月三),男女聚会,各为行列,以五色结为球,歌而抛之,谓之匕先。男女目成,则女受,‘已而男婚已定。”飞浪则为今天的绣球。歌墟的绣球连起了男女爱情,成为壮族青年男女交际的一种习俗。

三月三歌墟中还有一种男女青年的交际习俗:碰彩蛋。彩蛋是把熟鸡蛋染成彩色用以传情之物。小伙子在歌墟中手握彩蛋去碰姑娘手中的彩蛋;姑娘如果不愿意就把蛋握住不让碰,如果有意就让小伙子碰。蛋碰裂后两人共吃彩蛋,这就播下了爱情的种子。壮族歌墟,是壮族传统文化的结晶,它是在长期历史过程中形成的。关于它的来历,有许多动人的传说。其中以“赛歌择婿”的故事流传最广。传说在很久以前,一位壮族歌师的女儿,品貌端庄、美丽,歌声婉转清脆。歌师一心想为女儿选一个歌才、人品都出众的青年做女婿。消息传开,男青年一批接一批前来赛歌,负者自然离去,歌才最好的一个小伙子留下来与歌师的女儿成了亲,他们的结合被传为佳话。从此,男女青年借歌传情择偶,就形成了歌墟。