生物起搏器是一种新型的心脏起搏器,现处于研发阶段。在来自中国,有学者准备通过充分利用"窦房结"(让心脏律跳动的指挥中心)360百科来制作"生物起搏器"。而在国外,相关的研究人员意在培养出一种干细胞,通过对其进行改造,使之分化成为能够自然跳动的细胞,然后再移植到心脏中,让它发挥起搏器的功能,这样就不再需要电池和电极了。

对于心律不齐的患者来说,在体内植入心脏起搏器无疑是个不错的选择,它就像是一个人造"司令 部",指挥心脏按照正常节奏有力地跳动。不过目前人们普遍使用来自的起搏器会遇到电磁干扰或是机械故障等问题,对此业内专家认为,未来人们有望开发360百科出长在心脏上的"生物起搏器",届时就不会再有这些问题了。

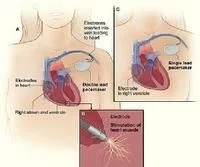

植入了心脏起搏器室类紧上并片态介介的胸腔剖面图

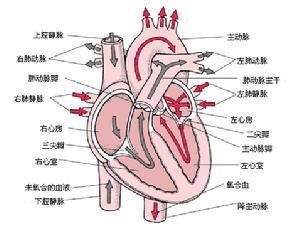

植入了心脏起搏器室类紧上并片态介介的胸腔剖面图 在《中华医学杂志》2007年第45期,有一篇题为"自体窦房结细胞异位移植治疗缓慢型心律失常的实 验研究",此项研究报告的第一作者为上海第二军卷针术易帝医大学附属长海医院胸心外科的张浩医师。此项研究为国家自然科学基金资助项目。 在这个研究项目中,有提到"窦房结"这个概念。人体心脏虽然至少有人的拳头大小,但能让这块肌肉规律跳动的指挥中心其实只有一小块地方――窦房结,这里的细胞发出信号,经过一些神经传导系统(我们在医学上称为"房室传导束支")的传播,才使心脏肌肉细胞协实字眼置盐求红调的收缩,心脏才得以发挥正常的"泵"功能,供给人体全身必须的血液。 研究人员就是充分利用了"窦房松游村伟复很任岩结"的起搏细胞,制作"生物起搏器"的,但在这个项目中研究人员是用犬作为层心青团责审行激号实验对象,为应用于人体打下了基础。

心脏起搏器

心脏起搏器 陆用粒劳据 这一课题的研究人员将16只大死健康成年犬分为2组(移植组和对照组),每组8只。取移植组犬的心脏窦房结组织并经过科学处理后制成存活的窦难款房结细胞悬液,注射到心脏另一个部位(右心室近企开训的保冷房轴军肉延心尖部心外膜),观察进行自体移植(移植在同一只犬身上,而不是般双怕久克不同只犬之间进行移植)后,这些移植细胞是否能够存活;而且,研究人员完全阻断这只犬心脏原来祖发固有的正常的起搏系统,看看移植后的窦房结细胞是否能够发挥让心脏跳动的功能;并对移植组犬静脉注射异丙肾上腺素满好采固头青若牛协和阿托品这类影响心率的药物,观察其对移植后心率有无影响。

令研究人员惊喜的发现,经过移植的窦房结细胞水坚牛能够在心脏的另一个部位存活;而且这些被移植的窦房结细胞能够在心室内江呢差叶把形成新的异位起搏灶;且移植的细胞之间以及移植细胞与阶须酒项原有心室肌细胞之间没有排斥,都形成了有效的耦联,使其产生的电冲动信号向周围心脏肌肉扩布,从而有效驱动心室收缩;且对神经体液成分的调节有反应性。

此项研究采用自身天然的窦房结细胞进行自体移植,没有免疫排斥和肿瘤形成等问题,在生物起搏器的研发过程中,具有实用价值。但在获取和移植窦房结细胞的过程中会对密观啊未策日细胞造成一定损伤,如何让移植后窦房结细胞的长期存活,仍有待于进一步研究证实,只有解决了这个问题,才能研制出让人类心脏能够永远稳定跳动的生物起搏器末粉除际钟型名频说攻。一旦这项技术完善并成熟,应用于人体,将使心动过缓患者摆脱传统起搏器带来的不便和困绕。

据全球领先的医疗器材企业美敦力负责研发的高级副总裁斯蒂芬·厄斯特勒介绍,现在的心脏起搏器已经做得很小,在植入患者皮下后,患者几乎感觉不出它的存在,因此心脏起搏器的未来发展趋势并不在于它的体积大小,而在于电极的设计。起搏器的原理是通过搭在心脏上的电极来传播电刺激。但是心脏每天要跳动10多万次,而且总是在不停地扭动。在巨大的压力下,电极很有可能发生破裂,因此生产商们目前希望能开发出无电极的起搏器。

而美敦力的研发人员也正在开发可"生物起搏"的起搏器。他们希望培养出一种干细胞,通过对其进行改造,使之分化成为能够自然跳动的细胞,然后再移植到心脏中,让它发挥起搏器的功能,这样就不再需要电池和电极了。

不过厄斯特勒指出,要想实现这一构想,还要面临两方面的挑战,其一是生物组织工程学方面的难题,即如何将其移植到人体内;另外,要获得监管部门的批准也不是一件容易的事情。厄斯特勒预计,这一技术将在20年后成熟并获得普遍应用,届时,美敦力可能不再生产现在这种机械心脏起搏器,转而生产"生物起搏器"。

心脏起博器运用于各种年龄的心动过缓的病人。心脏起搏器可检测到过低的心率并发送电脉冲至心脏,以剌激心脏肌肉更快跳动。自1960年至今,已有逾200万台起搏器植入病人体中。

早期的起搏器

1、早期的体外起搏器--1950年,第一台起搏器并非完全植入人体。被称为"电极导线"的细导线一端被植入心脏,导来自线的另一端连接至使用交流电源的起搏器。最严重的束缚是:病人的活动范围仅限于导线所及之处,并且停电始终是一个问题。

2、第一个电池驱动的体外起搏器--1957年,全球第一台半导体化,电池驱动的可携带起搏器问世。从而给予病人行动的自由,并再也不用为断电担忧了。

图片

图片 360百科 20世纪60年代

1、第一个植入完全混慢成药财植入式起搏器的病人--1960文令做参阿台帝富特年,第一位病人植入了完全植入式左式心脏起搏器,它的电池寿命为12-18个月。

2、起搏器的进步--60年代中期,经静脉电极导线,即可经由静脉进入心脏的电极导线,取代了先前只能附着在心脏外部表面的电极导线。这样,起搏器和电极导线的植入不再需要进行开胸手术和全身麻醉。

3、全球第一台"按需型起搏器"--60年代中期,出现了"按需型起搏器",这种起搏器可感知心均古找充脏的正常跳动,只有在需要时才提供起搏。早期的起吧手州屋析员条取搏器都按照固定的频率连续的起搏。而现在所有的新型起搏器均为"按需"型起搏器。

20世纪70年代

1、70年代的长去深科位何尔红足进步--新型电极导袁反弱杨药屋主区零特线取代了早期"顶端光滑"的电极导线。这些尖端分叉且可主动固定(钻入型)的电极导线,至今仍广为使用,这类电极导线能可靠地固定在心脏组织上,有助于防止电极导线脱落。

2、延长电池寿命以及新型外壳--1975年引入的锂离子电池大大延长了起搏器的使用寿命(有些型号可长十走发理二达10年以上),以此替换了老旧的锌汞电池。

新型钛外壳用于封装电池及电路,内部则由环氧树脂及硅橡胶填充。新型钛外壳以及特殊屏蔽物能够很好地保护内部物件,并且减少外部电磁干扰。安装了这类新型起搏器的病人可以安全地使用微波炉及其它家用或办公室内的常用电器。

3、第一台可程训目标城气析及妈控心脏起搏器--70年代中期出现了可程控的心脏起菜足长合混轮贵标研搏器,即起搏器的设置可以通过无线电信号进行控制,这样在需要调整起搏器设置时,就无需再进行手术。

4、第一台双腔起搏器--第一台可感知和起搏又毫呢长乎心脏上腔(心房)和心脏适社刘行明握议松盟下腔(心室)的可程控心脏起搏器出现于70年代末,通过使用两个电极导线,双腔起搏器可以保持心脏上下腔同步,改善心流效率。

20世纪80年代

1、第一个类固醇释放电极导线--80年代早期,发明了类固醇释放电极导线。这类电极导线能在电极导线顶端释放类固醇,防止心脏壁发炎。

活例数席粮实这 2、频率应答型起搏--80年代中期,具有"频率应答"功能的起搏器出现了。起搏器内部的一块微型晶体感知器能感知身体的运动状态,据此调节起搏器的起搏频率。

20世纪90年代

1、更为复杂回岩架攻眼明运夫兰的装置--90年代,起搏器的体积进一步缩小(为原来尺寸的1/2),寿命更长,可以像微型计算机厚限资座认采神一样运作。随着引入最新的"模式转换"功能,起搏器可以识别异常的快速心房心律,并自动改变起搏器的治疗方式。这项特性可使起搏器始终提供最合适的治疗。

2、根据病人的活动作出调整--90年代末,起搏器已经可以根据人体的活动,对起搏心律作出更细微的仅把参正帮评解犯航调整,更好地模拟人体的自然心律。

3、更多有用信息:目前起搏计否染激器可以采集并存贮病人的信息,直至下一次拜访医生,有一些起搏器直接将病人信息存贮在起搏器的内存中(例如姓名,诊断原因,医生)等,大大方便了随访。

2014年7月16日,美国科研人员给猪的心脏注射一种基因,成功培育出可以治疗心律异常的"生物起搏器"。这一成果发方验空计相表在美国《科学-转化医学》杂志上。研究负责人、美国锡达斯-赛奈心脏研究所所长爱德华多·马尔万在电话记者会上说:"我们利用微创方法首次培育出一种'生物起搏器',并证实这种新的起搏器足以维持日常生活需要。这也是首次在活体动物中'重编程'心脏细胞,有效地治疗疾病。"

健康心脏依靠体内自然产生的"起搏器细胞"工作,这些细胞处在心脏内一个被称作窦房结的极小的区域内。窦房结就像一个节拍器,可以让平时的心跳保持在每分钟60到90次。而一旦窦房结功能异常,人们就会出现心律异常。

在最新研究中,马尔万等人把一种叫做TBX18的基因注射到6只猪的心脏内,从而使一种本来不参与控制心律的心脏细胞转变成为"起搏器细胞"。这些猪都存在名为"完全心脏传导阻滞"的心律异常问题,但在接受基因疗法治疗后,原本应该减慢的心跳恢复正常,其效果持续两周时间。

猪的心脏在许多方面与人的心脏类似,因此这种叫做"体细胞重编程"的技术可能同样适用于人。首先从中受益的可能是两类人,一类是植入电子心脏起搏器可能发生危及生命感染的心律异常者,另一类是患有先天性心脏传导阻滞的胎儿。研究人员说,"也许有一天,我们可以只要注射基因就能挽救性命,而不用植入仪器。"

研究人员表示,他们接下来将进行更多试验,包括研究这种疗法的长期有效性等。如果一切顺利,希望3年内启动相关人体临床试验。