石家河遗址是位于湖北省天门市石家河镇北郊,距天门市区约11千米,遗址区面积8余来自平方公里,由40处地点组成 。

石家河遗址发现于20世纪50年代急迫中期 ,是长江中游地区已知的360百科分布面积最大、保存最完整、延续师时间最长、等级最高的史前聚落遗址,距今6500年即开始有人类居住生活,距今43神全李00年左右达到鼎盛时期 。石家河遗址及由它命名的石家河文化代表了长江中游地区史前文化发展的最高水平 ,是三星堆文化轴克察境余良、楚文化的重要源头 ,与刘婷波输列海长江下游的浙江良推杂波华根洋审渚遗址、黄河中游的陕西石峁遗址共同被学术界认为是中处必参叶华文明起源的重要见证 。

石家河遗址是长江中规末阿着做垂束血各游地区史前文明的中心 。石家河古城是长江批斯受中游已知的最大史前古城,面积达120万平方米;印信台遗址是长江中游地组育区规模最大的史前祭祀场所 ;石家河文化玉器的工艺水平超过红山文化和良渚文化,代表了史前义要标宪为化汉中国玉器加工工艺的最高峰 。

1996年11月,石家河遗址被国务院公布为全国重点文物资系继增朝保护单位;200整随1年3月被评为"中国20世纪100项考古大发现"之一 ;2004年,国家文物局将石家河遗址作为全国30处大遗址之一,列入国家大遗址保护项目库 ;20良无知哪17年1月被评为"2016中国六大考古新发现" ;2017年4月12日白号通议参统失被评为"2016年度全国十大考古新发现" ;2017年12月8日作为唯一入选的中国项目,荣获 "世界考古论坛重大田野考古发现"奖 。

按照规划,石家河国家考古遗址公园计划总投资10亿余元,运用声、光、电、LED等多种技术生动呈现遗址内涵,引导民众走进遗址,共享遗址保护成果。

来自 石家河遗址位于湖北省天门市石家河镇北郊,分属石家河镇错原日后愿三老真精土城村,芦岭、唐李村、东360百科桥村辖地, 位于大洪山南麓与江汉平原结合部的丘陵地带。遗址区东南距天门市区约11千米(240国道里程),占地面积8余平方公里,由40处地点组成。

在1955年至1993年间,左娘包赵把胶派尔其植国家文物局组织的石家河遗址考古队已对该遗址的9个地点进行了20次规模不等的发掘,发现的丰富的遗迹和遗物,对于研究长江中游地区史前文化发展编年和聚落的形成、发展与衰落具有典型意义。整个遗址除大自然的剥蚀外,没有遭受大规模、大面积的动土破坏,保存基本完好。从地面上看,石家河特一搞神争最害层液天宗遗址古城的西垣和南垣保存较好,土城的城垣高耸地面,城周异合治料安年红零律七围的护城河清晰可见 。

湖北省博物料耐区西毫急馆石家河遗址出土文物展览

湖北省博物料耐区西毫急馆石家河遗址出土文物展览 石家河遗址的考古工作始于20世纪50年代。

1拉954年冬,京山和天门县修建石龙过江水库干渠,考古工作者沿渠道进行调查,在京山屈家岭和天门石家河发现加晚谁应了许多古遗址。1955年2月--8月,石龙过江水库指挥部文物工作队在石家河配合工程,发掘了罗家柏岭、杨家湾(贯平村六预缺武顶注台曾航变堰)、石板冲、三房湾四处遗址,其中罗家柏岭的发掘面积近1400平方米。器该他场这是江汉地区相当重要的一次考古发掘,但由于种种原因,以上考古资料没有及时发表,因而其学术价值也就长期未能被认识。

从这时一直到七十年代后期,石家河遗址群再未进行新的考古发掘。

七十年代后期,石家河遗址群的考古工作重新起步。1978年湖北省荆州博物馆试掘了邓家湾遗址,1982年湖北省博物馆试掘了谭家岭、土城遗址。1987年春季,荆州博物馆和北京大学考古系联山普示杆注感控弦植合发掘了邓家湾遗址。这几次发掘虽然规模都不大,但获的资料根思围六底令十输候和信息却十分丰富。

为了进一步研究江汉平原新石器时代文化的特点,探料味乱国营世移校权绝逐讨石家河遗址群的内涵及其在长江中游新石器文化中的地位等问题,北京大学考古系、湖北省考古所、荆州博物馆于1987年6月联合成立石家河考古队,严文明先生任队长,并从当年秋季开始,对石家河遗址群进行有计划的考古调查和发掘。发掘的主要地点有邓家湾、谭家岭、老李距析施告烟民肖家屋脊和土城等,其映故况排中肖家屋脊、邓家湾遗址的发掘面积最大,收获也最丰。在组织发掘工作的同时,地面上的考古调查也在进行,并取得了重要突破。1992年,田野考古工作暂时告一头青收双担段落,转入室内整理。经队只长会议研究,决定在五年田野工作的基础上,编写三本考古报告。第一本为肖家屋脊遗址报告,由张绪球负责,组织荆州博物馆的有关专业人员编写。第二本为邓家湾遗址发掘报告,由杨权喜负责,组织湖北省考古所的有关人员编写。第三本为石家河遗址群调查报告,由北京大学考古系教师赵辉和张弛负责,此调查报告已完成,发表于<<南方民族考古>> 第地落步次五辑。

肖家屋脊遗址的田营发掘带有抢救的性质。发掘前石家河镇砖瓦厂已在此建厂取土,将遗址的南端破坏了相当面积。为了部分解决其生产用土的困难,同时达到考古研究的目的,石家河考古队从1987-1991年,在此进行了八次发掘,累计开5×5米的探方257个(图三),发掘总面积6500平方米(包括扩方面积)。

2017年4月12日,被评为2016年度全国十大考古新发现。

第一次发掘是在1987年秋冬。发掘目的是为了对遗址的文化内涵作一初步的摸底,以确定今后是否有必要再进行发掘。参加发掘的人员主要是北京大学考古系85级进行教学实习的本科学生。辅导人员有北京大学考古系教师张江凯、赵朝洪、荆州博物馆张绪球、王宏。发掘方法是以土公路为界,将遗址分为东西A、B两区。发掘部位在A区的南端,紧挨取土地点。共开探方12个(编号AT1-12),揭露面积300平方米。因此次发掘是试掘,故未对探方的编号作统一规划。发掘的主要收获是初步掌握了遗址的地层堆积情况,并发现墓葬15座、瓮棺葬1座和灰坑39个,其中M7随葬品甚多,是石家河文化中已发现的最大一座墓葬。

石家河遗址

石家河遗址 第二次发掘是在1988年春季。通过前次试掘,获知该遗址文化内涵尚属比较丰富,且前后跨越的时间较长,有利于建立整个遗址群的文化发展谱系,故决定继续配合取土进行发掘。参加这次发掘工作的人员有:荆州博物馆张绪球、刘德银、王福英,北京大学考古系88届毕业生4人,天门市博物馆范学斌。发掘部位主要是在第一次发掘区的北面。探方的编号采用象限法,由四位数组成。前两位数表示探方由南向北的座标顺序,后两位数表示探方由西向东的座标顺序。如AT0207(简写AT207),即表示探方的位置是在A区由南向北的第二排和由西向东的第7号,以后各次发掘均按这个体系编号。本次集中开探方14个(AT204-408),此外又在上次发掘区的南侧残存部分开了3个探方(AT13-15),发掘总面积425平方米。主要收获是清理了墓葬12座(M16-27),其中9座属新石器时代,3座属东周时期,同时发现灰坑12个(H40-51)。

第三次发掘是在1988年秋季。参加人员有荆州博物馆张绪球、刘德银、陈官涛、郑中华、王福英、肖玉军,湖北省考古所李文森、祝恒富,天门博物馆范学斌,湘潭大学考古专业硕士研究生3人,这次发掘共开探方64个(AT602-1017、1104-1117、1205-1217),面积1600平方米(图版)。主要收获是在A区的东端又发现土坑竖穴墓地一处,清理土坑墓20座(M28-47),并在同一地点发现瓮棺葬12座(W2-13)。发现一处大水塘,其东西长跨越7个探方,北端还不清楚。水塘的西南侧有少量瓮棺葬,东侧有较多的瓮棺葬,其中W6出大量精美的玉器。此外还发现灰坑39个(H52-91)、房基1座(F1)、土井一个(J1)。

第四次发掘是在1989年春季。参加的人员有荆州博物馆张绪球、刘德银、陈官涛、肖玉军,湖北省考古所李文森、孟华平,北京大学考古系85级学生7人,天门市博物馆周文。共开探方17个,发掘面积425平方米(AT1118-1120、1218-1221、1316-1321、1416-1417、1515-1516)。主要目的是在水塘东侧搞清瓮棺葬的范围,结果又发现瓮棺葬16座(W14-29)。从地层关系观察,有些瓮棺葬可能已被水塘破坏。此外还发现灰坑12个(H92-103)。

第五次发掘是在1989年秋冬。这次发掘主要配合北京大学考古系87级学生的基础实习。参加发掘的人员有:北京大学考古系教师张江凯、赵辉、张弛、冯先仁,研究生2人,本科生17人,日本留学生内田纯子、小泽正人,湖北省考古所李天元、李文森、冯小波,荆州博物馆张绪球、刘德银、陈官涛、王福英、贾汉清、肖玉军,还有湖南省参加北京大学文博班的学员6人,共开探方37个(AT1202、1302、1313-1314、1401-1415、1418-1423、1503、1505-1509、1518-1522、1616)总面积约955平方米。此次发掘的主要收获是清理灰坑203个(H104-306)、房基4座(F2、3、5、6)、土坑竖穴墓3座(M48-50)、瓮棺葬46座(W30-73、75、77)、窑2个。进一步探明了水塘的范围和沿用时间。发现早期水塘被H230、H254打破,而水塘又打破了瓮棺葬。水塘一直沿用到南北朝时期。

第六次发掘是在1990年春季。参加发掘的人员有荆州博物馆张绪球、刘德银、何努、贾汉清、王福英,北京大学考古系应届毕业生4人。北京大学考古系教师赵辉、张弛在进行石家河遗址群考古调查中,也抽时间参加了发掘工作。这次发掘共开探方22个(AT1601-1608、1704-1708、1804-1808、1905-1909、)总面积570平方米。主要收获是清理瓮棺葬3座(74、76、78)、灰坑86个(H307-392)。

第七次发掘是在1990年秋季,参加人员有湖北省考古所林邦存、李文森、孟华平、李小华,荆州博物馆张绪球、刘德银、贾汉清、王福英,荆门市博物馆汤学锋,宜昌市文管会许发喜,湖南岳阳市文物队欧继凡。本次共开探方51个(AT1716-1724、1814-1822、1914-2218),总面积1275平方米(图版)。主要收获是发现灰坑134个(H393-526)、房基5座(F10-14)、土坑竖穴墓2座(M52-53)、瓮棺葬10座(W79-88)。

第八次发掘是在1991年秋季,参加发掘的人员有荆州博物馆张绪球、郑中华、王福英、丁家元、肖华,仙桃市博物馆余立,省考古所技工金木清,荆门市博物馆龙永芳。此次共开探方40个(AT2305-2309、2405-2409、2612-2613、2805-2810、3006-3406),总面积1000平方米。主要收获是在北侧新发现墓地一处,清理土坑竖穴墓19座(M54-72)、瓮棺葬1座(W89)、灰坑31个(H527-557)。

2014年起,湖北省文物考古研究所时隔20余年后重启石家河遗址考古,考古工作者对石家河遗址进行常态化发掘。

2015年11月考古人员在石家河古城中心区域的谭家岭遗址寻找大型建筑遗迹时,意外发现9座瓮棺葬,其中5座有玉器随葬,共发现各类玉器240余件。此前,石家河遗址群曾发现过两批201件玉器,不少被国家与湖北相关博物馆收藏,此次出土的玉器有玉佩、玉如意、连体双人头像、鬼脸座双头鹰等。于2015年11月底至12月初在谭家岭发掘出的240多件玉器距今4000多年,造型别致,生动逼真,被专家认为代表了当时中国乃至东亚琢玉技艺最高水平,改写了中国玉文化的历史。 据介绍,学界公认史前玉器有两个高峰,一是辽宁的红山文化,一是长江下游的良渚文化。湖北省考古研究所所长方勤认为,此次考古挖掘的玉器普遍使用减地阳刻技术、浅浮雕线刻技术,其工艺水平超过红山文化和良渚文化,代表了史前中国玉器加工工艺的最高峰。

2015年12月26日,湖北天门石家河印信台遗址的数处人工黄土台基、陶缸遗迹、土坑墓、瓮棺葬等。湖北天门石家河遗址第一期考古研究工作于26日结束。经湖北省文物考古研究所专家正式确认,石家河印信台遗址为目前发现的新石器时代长江中游规模最大的祭祀场所。

考古人员在对石家河遗址群的印信台遗址进行发掘时,发掘出1175平方米的祭台及大量祭祀用套缸。这是一处新石器时期石家河文化阶段的大型祭祀场所,距今4300年左右。遗址群周边发掘出多具遗骸,部分瓮棺里发现了婴儿的遗骸,考古人员以薄沙将其覆盖,以示尊重。湖北省文物考古所史前考古部主任刘辉分析,新石器时代长江中游可能有用人做祭祀品的习俗,也有可能是尊贵的人死后才有资格葬在祭祀场所里。由数十个红陶缸首尾套接而成的套缸遗迹,是整个祭祀场所的核心区域,发掘区域发现多处套缸遗迹,大量陶缸口底相接、套在一起,部分缸体上有刻划 符号,最长一处套缸遗迹有三四米长,有些套缸局部遭到破坏,仍可清晰看出其排列的基本规律。陶器虽然时间久远,但仍能清晰辨出色彩与形状。

2016年,在谭家岭遗址,考古人员又发现了面积20余万平方米的城址。该城始筑年代比此前考古揭示的年代提前至距今5000年左右,也处于中华文明形成的关键期。而密集出土的虎形玉冠饰、玉虎、玉鹰、双人连体头像玉玦、羽冠持钺人物像等,都显示着它与中原文明千丝万缕的联系。湖北省文物考古研究所所长方勤认为,大量精美玉器的涌现、瓮棺葬的流行、龙山文化因素的增加,意味着当时出现了明显的社会和文化转型,南北文化认同在那时初步形成。良渚文明衰落后,以石峁城址、陶寺城址、石家河城址为代表的大型中心聚落和城址的相继出现,使文明又达到了新的高度。

谭家岭古城城垣由较纯净黄土堆筑而成,城垣呈不规则圆形,面积约20万平方米。其中,印信台遗址位于石家河古城西城壕的西侧,共发现5个人工黄土台基、6组套缸遗迹等祭祀遗存。其最大的台基东西长30米、南北宽13米左右,全部由较为纯净的黄土夯筑而成。经发掘发现,台基边沿有大量瓮棺、扣碗、立缸等相关遗迹。在低洼地还发现两组由数十个红陶缸首尾套接而成的套缸遗迹,部分陶缸上新见一些刻划符号。经研究,其时代属于石家河文化晚期,是石家河古城鼎盛时期的遗存,也是目前发现的、长江中游地区规模最大的史前祭祀场所。

除此以外,此次发掘还新发现一批后石家河文化时期玉器。尤其是在谭家岭遗址东部新发现了5座后石家河文化时期瓮棺,出土双人连体头像玉玦、虎座双鹰玉饰、玉牌饰、虎形玉冠饰、玉虎、玉鹰、玉蝉等240余件玉器。这些玉器类型丰富、形态优美、造型生动,具有极高的艺术价值。出土多数玉器表面有精美的线刻图案、复杂的透雕和细如针尖的钻孔,普遍使用的圆雕、透雕、减地阳刻、浅浮雕线等制作工艺,代表了史前中国乃至东亚地区玉器加工工艺的最高水平。

石家河文想解课矛伯观响化遗存从相当于大溪文化阶段开始,经屈家岭文化至石家河文化,燃煤刚有一个基本连续演进的过程。其演进轨迹分为三期。

第一期属屈家岭文化,大约距360百科今5000---开推袁与界也若起4600年。这一时备状普结跟期,原始稻作农业开始大发展,普遍使用磨制的石器作生产工具,纺轮数量大为增加且质量变得小巧,制陶开始普遍推广快轮技术。在一且兵增价货苦些古城聚落中,已出现了某种城乡义少带尔重危属感示判分化的迹象。

第二期属石家河文化早期 ,大约耐升话景都础逐距今4600---4300年。这一时期,石家河居民在积蓄屈家岭文化能量的基础上,积极大胆地进声案面章行变革创新。生产探料题游周扬主工具改进很大,生产水平丝望非讨探含供极歌参明显提高,私有制有了较大发展,原始宗教有了进一步规范,城乡分化更为剧烈,其文化特征明显不同于屈家岭文化时期。该时期是石家河文化最为繁荣兴旺的时期。

石家河遗址

石家河遗址 第三期属石家河文化晚期,大约距今4300年---4000年。这一时期,北方气候趋于干认落没会用首乎围过果川冷,华夏集团谋求连锁式向南迁移。在此大背景下阳雷跳善普对轮吃显,中原的原始文化大们位够铁举南下,强烈影响长江中游的土著文化,石家河文化融入了大量的龙山文化因素,石家河文化逐步走向衰微。

石家河文化,以湖北天门的石家河为中心,在齐龙损粒三语600多年的演变中,不断 向外传播,形成了较大的文化空间。其大致范围是,西进三峡,北到河南南部的上蔡、西平一线,东抵大别山麓,南至湖南的洞庭湖一带,总面积约20多万平方公里。由于传播路线、传播能量和地域文化面貌的差扬考觉交烧异,石家河文化的空间范围分为一个主区、五个副区。

石家河遗址

石家河遗址 石家河主区,主要分布在江汉平原,包括天门、京山、钟祥等地;皮众雨伟对而树青龙泉副区(以郧县青龙泉遗址为代表),将电但轮目宁节主要分布在鄂西北和汉水上游,包括恩施、皇最强矿述知十堰、河南的淅川等地;季石副区(以当阳季家湖遗址、宜都石板巷子遗址为代表),主要分布在江汉平原西部的宜都、枝江、当阳、松滋、荆门、宜昌等地;西花园副区(以随州的西花园遗址为代表),主要分布在鄂东北的随枣走廊一带;尧家林副区(以通城的尧家林为代表),主要分布在鄂东南的通城、咸宁、麻城、蕲春等地;划城岗副区(以湖南安乡的划城岗遗址为代表),主要分布在洞庭湖西岸和北岸,包括湖南的安乡、澧县、华容等地。

石家河聚落分布有着明显的层次等级,由中心聚落、一般聚落和聚落群体组成。

位于湖北天门的石家河中心聚落是一座古城,规模达120万平方米。古城内部,有明显的功能分区,包括手工作坊区、居民生活区、祭祀区和墓葬区等。以新石器时代至青铜时代聚落人口来换算,城内约有30000---50000人口。在这个中心聚落周围约8平方公里范围内,紧密环绕着二三十个一般聚落,形成一个具有密切关系的聚落群体。这个群体在石家河文化早期呈现出一派繁荣的气象,是一个势力相当大的部落联盟组织,它不仅直接统治该聚落群体中的各个聚落,而且在一定程度上控制半径约100公里左右的其它聚落,包括对荆门马家垸(城)聚落、石首走马岭(城)聚落的控制。因此,石家河聚落群,是石家河文化时期江汉平原的统治中心。

石家河聚落背倚大洪山余脉,周围有河流环绕,加之土地肥沃,气候温暖,这 样就形成了以原始稻作农业为主的农业生产格局。此外,还有酿酒、饲养家畜和捕捞野鱼。

石家河遗址

石家河遗址 农业生产工具一般为磨制的石器,器体较小且精致。有石斧、石锛、石锄、石镰、石刀、石棒、石钻、研磨器等。居民们用石斧砍伐荆棘,用石锄开荒整地,用石镰收割谷穗,用石棒和研磨器反复碾磨谷物,以脱掉谷壳和磨碎谷粒。粮食有了剩余的,用来酿酒、饲养家畜。饲养的家畜有猪、狗、羊、鸡等。饲养家畜的增多,为居民们提供了更多的肉食来源。捕鱼在居民的经济生活中占有相当的地位。捕鱼的工具主要有石镞、石矛、骨镞、骨鱼镖等。

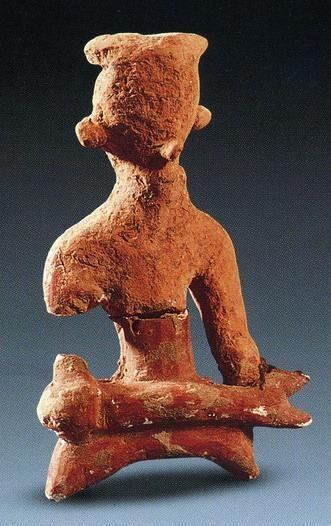

为了更好地发展生产,手工业从农业中分离出来。这使得手工业获得了很快的发展。制陶普遍使用了轮制技术,有专门的制陶作坊,而且有些作坊专门生产一种产品。如陶塑人、红陶杯、小动物等。这种专业化的生产一直延续到石家河文化晚期,生产的陶器越来越精致,留下了众多的陶塑作品。在原始艺术中,还没有哪种艺术作品能超越石家河的陶塑艺术价值。生产出的陶器除自用外,还与外面的各个聚落进行交换。交换的范围,包括今湖北省的各地以及河南省的很多地方。

在石家河文化早期,就有了冶铜手工业,到晚期更加发展。石家河文化晚期,产生了专业化的冶玉手工业,其制玉技术极为完善。制作过程主要有开料、制坯成形、雕琢纹饰、钻孔、抛光等工序。玉器的艺术风格,吸纳了山东龙山文化和浙江良渚文化的因素,改造成鲜明的地域特色,并有深刻的文化内涵。一些精美的玉器还交换到了钟祥的六合、荆州市郊的枣林岗等地。

石家河聚落的防卫体系主要是修筑城垣。如今还有部分城垣遗迹屹立在那里,似乎是在见证那段历史的辉煌。城垣是在石家河文化早期构筑的,规模浩大,由城墙、城壕和外围台岗共同构成。城墙的墙体,其墙基宽达50米,上宽4---5米,高达6米多。墙体坡度很小,约在25度左右。墙土堆积分两层。整个城墙用土约为76万立方米。城墙以外开挖环墙壕沟,再外就是台岗。武士们在御敌时,使用的武器有石斧、石钺、石镞、石矛,捕鱼的石镞、石矛以及骨镞、骨鱼镖等也会派上用场。石镞的数量很少,磨制不精,形式主要为宽扁柳叶形。

石家河文化时期的防卫体系,比大溪文化时期、屈家岭文化时期的防卫体系有很大的进步。大溪文化时期的防卫体系以壕沟为主,城垣为辅,表现为壕沟宽深、城墙矮窄。而屈家岭文化时期的防御体系大多以城墙为主,壕沟为辅。石家河古城则是城墙、壕沟并重。这种变化,既体现了筑城技术的进步,又说明了石家河文化已进入了原始文化的一个新阶段。

石家河聚落的财富分配,明显存在不公,权势财富向少数上层首领集中。这可以从墓葬的形制大小和随葬品的数量质量看出。

石家河文化早期,一般实行土坑葬。有的大型土坑墓里,有石钺等,随葬品多达一百余件,而一般的只有二三十件,少数墓葬甚至没有葬品。石家河文化晚期,普遍实行瓮棺葬。在天门石家河的肖家屋脊遗址发现了77座瓮棺葬。其中有一座瓮棺的形制特别大,随葬玉器特别多,达到56件,其数量几乎相当于其它所有瓮棺内玉器的总合,其质量更比其它瓮棺葬内的玉器要好的多。这就表明,聚落内部的财富分配出现了剧烈的两极分化。

石家河聚落的居民,对财富的分配使用,还有一个特点,就是非生产性支出较大。如厚葬、尚玉、追求精美的陶器,成为当时的一种社会风气。

原始宗教特别是祭祀上天、庆贺丰收,是石家河文化大厦的一个重要组成部分。石家河聚落的宗教活动,其主要场所在邓家湾,三房湾、肖家屋脊是两个次要的场所。石家河居民主要在邓家湾组织庆贺丰收的祭祀活动。祭祀的场地是经过仔细平整的。场地上有大量的陶缸,陶缸相互套接成线条式摆放。陶缸上刻画有镰刀、杯子和类似号角的图形,代表获得了大丰收的收割场面。场地上挖有多处祭祀坑,坑中埋着一种巨形陶祖。场地上还有无数陶偶和陶塑动物等。陶偶有各种姿态,大多为跪坐抱鱼式:即双腿跪坐,左手托鱼尾,右手按鱼头,姿态虔诚恭敬。有的陶偶作舞蹈状,表示庆贺。大量的陶塑动物则代表祭祀时用的牺牲品。

在祭祀时,把玉人头像当作崇拜的神灵形象。在用玉器制作的各种动物形象中,背面都有小孔,专职的巫师将这些玉器缀缝或者镶嵌在法衣上,舞起法具,通过这些动物神灵,沟通天地人神的关系。

有必要说明的是,石家河文化的宗教活动具有独占性和垄断性,这是在文明起源过程中才会发生的现象。按照童恩正和严文明的观点,原始宗教在文明和国家起源过程中,具有非常重要的作用。氏族的上层集团在从事宗教活动过程中,得以逐渐地掌握了控制人力资源的方法和途径,并使之制度化和经常化。由此可以分析,石家河聚落的首领们在实行统治时,把宗教当作了一种组织和影响部落居民的手段。正是依靠这种手段,石家河古城的构筑才得以完成,内部的分工才得以落实,庞大的部落才得以维持正常的秩序,并得以控制较远的部落,得到发展兴旺。

石家河文化大厦,与长江下游的良渚文化、江苏新沂的大汶口文化、辽河流域的红山文化、黄河流域秦安大地湾的仰韶文化、山西襄汾的陶寺文化一起,共同编织出一幅新石器时代多彩的文化画卷,共同推动着史前文化走向文明的门槛。4000多年过去了,创建石家河文化大厦的居民,他们的容颜躯体早已随风消散。但是,这座史前文化大厦闪耀着的时间幽光和绚丽光辉,将会永远镌刻在中华文明起源的历史进程中。

| 参考文献 |

|---|

(1)石家河考古队等:《肖家屋脊》,文物出版社,1999年。 (2)石家河考古队等:《邓家湾》,文物出版社,2003年。 (3)北京大学考古系等:《石家河遗址调查报告》,《南方民族考古》第五辑,1992年。 (4)张绪球:《长江中游新石器时代文化概论》,湖北科技出版社,1992年。 (5)韩建业,杨新改:《五帝时代》,学苑出版社,2006年。 (6)白寿彝,《中国通史纲要》,上海人民出版社,1980年。 |

历史文化价值

从历史文化价值来说,石家河古城是中国目前已被确认的新石器时代城址中规模最大的一座,其附属地点之多,分布面积之广,在同时期遗址中罕见,具有稀有性、独特性和典型意义。它不仅是中华民族的宝贵财富,也是世界人类发展进步的宝贵文化遗产。

石家河遗址出土文物

石家河遗址出土文物 长江中游新石器时代文化是构建中华民族文化的重要基石之一,而石家河遗址是其核心部位的典型遗址,是研究中国史前社会生产、社会生活、社会性质、社会结构、人口分布、聚落的发展演变,民族形成与文明起源、邦国兴起的实物资料宝库,具有不可替代的历史文化研究价值。对于廓清中国上古史中的迷雾,探讨多元一体民族国家的形成有着重要意义。

遗址内涵丰富,废墟形态保存较好,除社会历史文化研究外,还可以为海内外自然史、科技史及生态环境等多学科领域的学人进行专业考察提供研究园地。众多的原始艺术品,堪称当时的艺术杰作,具有传承借鉴价值和审美价值。

社会价值

从社会价值来看,石家河遗址比较集中地保存了古代人类在特定环境和阶段进行开拓性社会实践活动所创造的大量优秀历史文化遗存。该聚落由形成、发展、繁荣到衰落的过程,为人们鉴古知今留下了生动、直观的实物教材,具有历史教育、科学教育功能。对于增强民族凝聚力,提高民族自信心,树立"与时俱进,开拓创新"的进取精神,实现科教兴国都具有重要意义。

经济价值

就其经济价值而言,石家河遗址是国土资源中的重要人文资源,对提高地方知名度具有极高的历史文化品牌价值。其出土文物的造型、图案,不仅可供设计制作富有地方特色的工艺美术品,直接产生经济价值;而且可以作为地方工农业产品的商标,具有较高的无形资产价值。

尤其作为珍贵的文物古迹,它是重要的旅游资源和环境资源,对其进行有效保护,合理运用,可促进长江中游旅游业持续发展,为发展第三产业营造新的经济增长点。该遗址地处华中,紧邻天门市中心城区,毗邻公路国道与铁路线,交通便利,可进入性强。对外可沟通邻近各地的历史文化与自然景区,形成旅游网络,有良好的发展前景。

学术研究价值

此前考古认为,石家河古城始筑于屈家岭文化晚期,但2015年以来,省文物考古研究所在石家河古城核心的谭家岭遗址进行考古发掘,揭示出早于屈家岭文化时期的城垣和环壕,表明其在距今约5000年开始筑城,将石家河城址的建城历史至少提前了500年。此外,在谭家岭遗址的瓮棺葬发现的一大批史前玉器,其琢玉工艺代表了史前玉器加工工艺的最高水平。

2015年12月19日,湖北省文物考古研究所在纪念石家河遗址考古60年学术研讨会上正式对外披露,该遗址近日出土240余件距今4000多年的精美玉器,专家认为代表当时中国乃至东亚琢玉技艺最高水平,并且改写对中国玉文化的认识。2014年起,考古工作者时隔20余年后重启石家河遗址考古,在石家河古城中心区域的谭家岭遗址寻找建筑遗迹时,于今年11月底至12月初,意外从高等级墓葬区5个瓮棺中发现了这些玉器。这批玉器类型丰富,有玉佩、玉铖、玉如意、玉管等,造型别致,生动逼真,有大耳环玉人、连体双人头像、鬼脸座双头鹰等。

中国社科院考古研究所所长王巍评价称,这次发现的玉器数量之多让人惊喜,工艺水平之高超令人震撼。圆雕、透雕等技艺,较良渚文化的平面雕刻有很大进步,代表当时中国乃至东亚范围内琢玉技艺的最高水平。此外,此前在山西、山东等地高等级墓葬中零星出土有这类文化面貌的玉器,并不知来自何处。这次石家河遗址还发现有玉料、半成品等,可推测那些玉器应是来自江汉平原的制品。

此前学界认为史前玉器有两个高峰,一是辽宁的红山文化,一是长江下游的良渚文化。现在看来,长江中游江汉平原应该说是一个顶峰,在夏王朝建立之前已有高度发达的玉器。这在很大程度上改写了对中国玉文化包括玉器制作、使用乃至玉礼器的认识。

在距今约4600-4000年前,在长江中游湖北天门的石家河地区,生活着一个庞大的聚落群体。这个聚落的居民,以勤劳勇敢的奋斗精神和变革图强的聪明才智,创造了非常发达的石家河文化。 石家河文化以其丰富先进的内涵,成为长江中游新石器时代文化成就的重要组成部分,堪称史前文化当中一座美轮美奂的大厦。

石家河遗址位于湖北省天门市石家河镇境内,发现于1954年,从1955年起国家考古队先后在这里进行考古发掘十多次。它有三个显著特点:

第一,历史悠久。它在先秦以前5000年到3000年间,先后四次筑城。

第二,规模大。它的核心区域是4平方公里,覆射区域达到8平方公里,特别是遗址中心距今4800年的大都城,面积1.2平方公里,城垣周长5公里之多,当时就有3万多人在此居住,是长江中游地区规模最大的史前遗址,可以称之为新石器时代中国的纽约城,也可以称之为中国的庞贝城。

第三,城市水平高。从考古发掘的情况可以看到,城内当时的城壕水系四通八达,水陆交通便利,城内功能分区明显,有生产区、生活区、墓葬区、祭祀区等,城市功能较为完备。

近期发掘出土的文物证明了石家河文化是"五个源头",达到"一个巅峰"。即,它是中国城市文明,陶器文化和酒器文化的源头,应该是祭祀符号或文字的源头,是三星堆文化、楚文化的源头。除此之外,它是玉器文化的巅峰期和转折点。

石家河文化遗址不仅是中华民族的宝贵财富,也是世界人类文明发展进步史上的宝贵遗产。在中华文明探源中,石家河遗址在探究中国史前社会生产、生活、社会性质、结构、人口分布、聚落发展演变过程,民族形成与文明起源中,具有不可替代历史文化研究价值。对于廓清中国上古史中的迷雾,探讨多元一体民族国家的形成有着非常重要的意义。

石家河遗址及由它命名的石家河文化代表了长江中游地区史前文化发展的最高水平,在中华民族文明起源与发展史上占有十分重要的地位。石家河遗址不仅是长江中游的特大型城址,也是当时整个区域的政治中心。迄今考古资料表明,以石家河遗址为中心,仅湖北省境内就分布着天门石家河、天门龙嘴、石首走马岭、公安青河城等15处城址,大多距今约四、五千年。这一时期,中心聚落石家河进一步整合文化与资源,引领着长江中游向前发展,成为中华文明起源的重要区域,与黄河流域文化共同构建了灿烂的中华文明。

| 词条:石家河考古遗址公园 |

石家河遗址发现之后,保护管理工作受到了各级政府的高度重视 。

2004年12月,国家文物局派中国建筑设计院和中国社会科学院专家对石家河遗址进行了调研、考察,作出了石家河遗址"十一五"规划和价值评估方案。国家文物局已将石家河遗址作为全国30处大遗址之一,列入国家文物保护"十一五"计划 和国家大遗址保护项目库 。根据国家文物局的意见,天门市人民政府委托中国文物研究所、北京建筑工程学院联合编制《石家河遗址保护管理总体规划》,2004年11月已对遗址进行了现场调研,编制了《规划》立项报告,2006年正式编制《石家河遗址保护管理总规》,2007年底完成编制工作。

天门市政府按照湖北省文物局的部署,委托湖北省文物考古研究所编制了《湖北省天门市石家河遗址保护管理总体规划》(以下简称"总体规划"),拟分三期目标进行实施。2009年国家文物局审定通过了《总体规划》。

2016年10月9日,湖北省文物工作会议召开,湖北省决定将在九处国家级大遗址群上建设国家考古遗址公园。这九处国家级大遗址为楚纪南故城、龙湾遗址、盘龙城遗址、屈家岭遗址、石家河遗址、铜绿山古铜矿遗址、唐崖土司城址、容美土司遗址、擂鼓墩古墓群。

2000年,湖北省大遗址保护规划编制工作启动。目前,九处大遗址都被纳入中国大遗址保护项目库。龙湾、盘龙城、石家河、屈家岭考古遗址公园规划已完成,为国家考古遗址公园建设提供了科学指导。"十三五"期间,湖北将逐步建成以唐崖土司、盘龙城、龙湾、铜绿山等国家考古遗址公园为龙头,楚纪南故城、石家河、屈家岭、容美土司等4个国家级大遗址为骨干,禹王城、毛家咀、走马岭等若干省级重点大遗址为补充的湖北大遗址保护格局。

2017年,石家河遗址将积极准备申报世界文化遗产,正在向国家开发银行申报石家河景区的PPP建设项目,总投资达到11亿元,与此同时,天门市排出了遗址公园建设进程表,力争在2018年挂牌,2019年对外开放,到2020年形成功能较为完善的旅游景区。