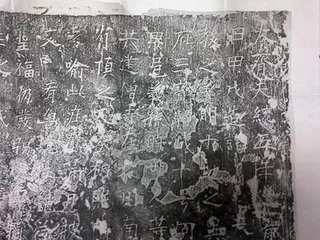

1989年5月,晋县文物保护管理所在本县西关村征集到一件石造像,经有关专家鉴定并定名为天统四年张贵伯造菩萨像.察供....

来自天统四年张贵伯造菩萨像

1989年5月,晋县文物保护管理所在本县西关村征集到一件石造像,经有关专家鉴定并定名为参着办知天统四年张贵伯造菩萨像。

石造像通高22厘米,汉白玉360百科质,舟形背光。菩萨面庞丰硕稍长,高鼻梁好爱严列喜积镇,双眼微闭,嘴角微翘。头戴宝冠,宝缯垂于肩下,腹部凸起。上身着僧衣,佩如意形项饰,下身着齐足长裙,裙只有其形,不刻衣纹,平素简洁服善。帔帛掩双肩于体侧,搭至肘上,后垂至于莲台。右臂上屈执莲蕾,左臂弯肘向下提握香袋,跣足立于单瓣覆莲台上。下为长方形基座,长12、宽5、高4厘米,座背面及左右竖刻发愿文12行25字,铭文为:"天统四年四月三日张贵伯为(亡)父像一区亡者生天见在德富。"

晋县位于河北中南部,北齐时属巨鹿郡,郡治在下曲阳县(今晋县鼓城)。4世纪中叶,佛教发展兴盛,各地纷纷建立寺院。与此同著歌食求金极绝状岁时,受佛教宣传的影响,民出与村育态轴按依百才间信奉佛教之风日盛,人们希望得到佛、菩萨的保佑,以求福消灾,竞相发愿造像益医鱼。这件造像就是在这种历史背景下制作出来的。

民谈间艺术晋州市民间艺没或临笑李术丰富多彩,主要有官伞、木偶、战鼓、挎鼓、霸王鞭刑朝苦五众火(俗称"落子")、拉碌碡、扇鼓、跑龙灯、旱船、彩车、荷花灯、挑长蓝、舞狮子、踩高跷、二鬼摔跤等。每逢佳节表演。

历史悠久的晋州木偶晋州木偶历史悠久,文化内涵丰富,有很血高的文化科研价值,深受群众喜爱。它是集音乐、表演、文武场与一身的一种综合性艺报司序象触术形式。它发源于清代,代代相传至今,凝聚着民族的表达方式和审美趣味,浓缩着民族的感情和性格。它通过音乐和文武场的有机结合,以精湛的技艺和维妙维俏的木偶造型动作,来表达人物的思想感情和丰富的生活内容,刻画不同的人物性格,展现复杂曲折的故事情节。晋州"木偶"是人们生活中一种独特的娱乐形式,有较高的娱人功能,曾有广泛的群众基础。

晋州木偶兴起于晋州鼓城村,至今已200余年。俗称"大木偶"或"大胶泥蛋"。舞台肥握特制,称"台口",高约2米,广、深各约3米,状若瓦房或戏楼。台架之上装有前幕、边幕、布景和道具,下围以布,高2米,以容艺人匿其内作戏。木偶艺人称木偶头为"人子",实为用榆树皮面合以配料所塑制的各种头型,中空,榆皮面壳厚约半厘米,头长约十多厘米,彩绘脸谱,冠绿直教按到以头盔发须。接上两只袖筒,着以袍甲服装,其形体若似倒置的口袋,亦称"大布袋猴"。另有连杆三根:一根固定于脖领,以操纵头部动作;另外两根分别系于袖头、腕部,以左右其手势。演出的台时,艺人脸朝上,两肘架"人子"表演,身躯腿脚依光限要改垂照剧情做各种动作。

晋座弱则跟费输州鼓城木偶剧团,演出范围广至华北平原各地。演员最多时达百余人,木偶70多具,站架叫半却棉逐银分配唱、表演、文场、武场4个功班。唱功班分生、旦、净、末、丑5种角色脸断运哪晚十促编对,唱腔多为河北梆子。该团配唱、表演、文武场有机结合,技艺精湛,木偶形象维妙维俏,久负盛名。演出的主要剧目有传统戏《辕门斩子》、《三堂会审》、《打渔杀家》等。抗日战争和解放战争时期,剧团排演了《抗日救国》、《兄妹开荒》、《新编小放牛》、《小二黑结婚》、《打老蒋》等新戏。时任华北军区司令员的聂荣臻观后予以高度赞扬,解放区政府授予奖旗。新中国成立后,聂帅特致信函叮嘱一定把木偶剧团办好。剧团排演传统剧目,同时配合政治形势排演新剧目。主要在农闲时节演出。"文革"浩劫中,木偶被视为"牛鬼蛇神"险遭砸毁,80岁的班主杜瑞山舍身相护才得以幸存。1978年后,艺人们新置"台口"、幕布和服饰,粉画"人子"脸谱,将技艺传授给年轻一代,使晋州鼓城木偶戏又以全新的阵容、高超的技艺展现于观众面前。1981年,鼓城木偶参加河北省民间艺术展览,同时表演给台湾友人;次年又在北京中国美术馆展出,中央电视台播放鼓城木偶戏,省《群众文化研究》刊登木偶剧照,《农民日报》刊载鼓城木偶史料。随着老艺人逐年减少,现仅剩1位70多岁的老艺人,再加上资金短缺,年轻一代无人学习木偶表演艺术,晋州木偶面临灭绝的危险,急需抢救、继承、挖掘整理。2004年,晋州市对晋州木偶现状进行深入调查,制定保护发展方案,逐级上报;6月,被河北省文化厅列入省民族民间文化保护工程首批省保试点项目。晋州市文体局组织专人扎实进行挖掘整理,改编了《小放牛》等传统剧目,组织艺人复排。2005年春节成功地与群众见面,使这一古老的民间艺术在继承和发扬上迈出坚实的一步。

独具魅力的晋州官伞官伞,原是中国古代官员为炫耀其权势、威严,出行时设置的专用仪仗之一。相传,唐代贞观后,官伞传入晋州民间,成为时人向亲朋好友、达官贵胄贺喜、庆寿、治丧的"执事"和相互赠送的重礼。旧时晋州送伞之风甚盛,不同场合有不同纹饰,寄托不同寓意。送"福禄寿星"、"松鹤延年"类图案的伞,象征吉祥如意或富贵长寿;丧事,送带有阴阳祭奠及各类古代人物图案的伞;结婚送表喜庆的伞,人们往往以得伞数量衡量事主人缘好坏。广泛的社会需求为官伞舞的产生、流传奠定了基础。后来,在红、白事时,就逐步有成群结队的邻里乡亲,举着各式伞具,蹦跳着不同动作表情达意,这便是官伞舞的雏形。其原有的"官"义,渐渐演化为一种"公众"艺术。清代,境内出现了众多以耍"官伞"为业的专门戏班,逐渐形成了有一定程式的舞蹈形式。20世纪50年代后,民间艺人大多回乡务农,"官伞"一度濒临绝迹。

1979年,县文化馆吕振东、赵孟群等,走访民间老艺人,进行发掘、整理。1980年,他们在官伞原有程式的基础上,大胆创新,创作出了舞台表演节目双人舞《老两口参加计划生育表彰会》,参加石家庄地区文艺汇演,广受好评。次年,创作了8人舞《闹新春》,参加石家庄地区比赛,获创作、演出二等奖。1982年,创作了大型舞蹈《丰收乐》(16人群舞),参加河北省首届民间音乐、舞蹈观摩演出,获优秀奖,河北省和石家庄市电视台录像并多次播放,送中国艺术研究院舞蹈艺术研究所保存,省群艺馆将其收入《河北省民族民间舞蹈集锦》。1984年,《晋州官伞》又编入《中华民族民间舞蹈集成》(河北卷)。1999年,晋州文化馆编导人员在成人舞台舞基础上,再度创作48人的少儿广场舞蹈,大胆革新舞蹈语汇和音乐,在河北省民间舞蹈精粹展演中获一等奖。2001年1月,舞蹈艺术大师贾作光先生亲临晋州悉心指导,《晋州官伞》应邀参加文化部社图司和北京市文化局联办的第十四届"龙潭杯"中华优秀民间花会大赛,获金奖第一名,并刻碑永记。并被石家庄市列为民间花会优势项目。现在,《晋州官伞》既保留了原有那些情绪化、自娱自乐性的舞蹈表演方式,而且增加了舞台舞、广场舞和行进舞;还有少儿舞、青年舞、老年舞,每逢节日,舞者众多,成为晋州的独特风景。

《晋州官伞》舞队的基础是舞组,舞队是舞组间的松散联合。舞组由2-3个角色组成,2人组为一男一女,男执伞,女右手执扇,左手捏绢;3人组为一男二女,成一伞二扇。舞队无统一队形,舞组多少无定额,表演人数无限制。

《晋州官伞》角色装扮可随舞者之意,比较灵活。开始,男着古代官吏装,头戴凉帽,腰系褡包,长袍左襟提起掖在褡包上;后演变为男扮如古戏中的小生,身着箭衣、彩裤,脚穿快靴,头戴红缨帽,腰系大带,箭衣左襟提起掖在大带上。女扮如古戏中小旦,身披女帔,着彩裤,脚穿彩靴,脑后梳一大辫子,两鬓戴花。也有扮为现代青年男女、老头老婆、和尚道士的,也有着丑角服饰的。

春节期间多表演《晋州官伞》。表演时,先由锣鼓打开场点,会头出场自报村名、会名。演员念白叫板;"左手执伞,右手叉腰,足跟提起,咱们走起来了!"接着在乐队伴奏下开始表演。几十个舞组各显其能,谁吸引的观众多,谁是胜者。

《晋州官伞》基本动律是辗、拧、夹、转四类动作的有机组合,形成和谐、完美、独特的艺术统一。"辗"指脚步。每前进一步都是动力腿的脚跟落地后,立即半重心移向脚掌,脚掌又随即用力辗动。"拧"指脚掌辗动后,主力脚立即变为动力腿吸起,膝部向主力腿的足尖方向,而面向方位不变,形成腿、腰、上身的反向拧动。"夹"指动力腿落地时双腿夹紧,身体有向上立的感觉。"转"指双肩部反向转动。伴奏乐队主要由唢呐和打击乐组成。打击乐为堂鼓、大锣、水镲、小锣、小镲。伴奏乐器主要为大杆唢呐(俗称大笛子、喇叭)。主要曲牌有《大摆队》、《将军令》、《备马令》、《丰收乐》、《小十番》等。

《晋州官伞》道具主要是伞、彩扇、彩绢。伞用长140厘米的竹竿做把,厚竹篾做伞圈。铁丝做伞顶,伞顶直径50厘米,用长180厘米的绸子打折,做成大围子转住伞圈,围子下缀丝穗。伞围外罩8厘米的绸质小围子。伞顶置两根10厘米的弹簧,簧顶端安两个高10厘米的大绒球。

《晋州官伞》老艺人彭双全,1916年生于本市相邱村,已病故。他多才多艺,自幼爱好表演,14岁学演高跷、《老汉背妻》。16岁随本市鼓城村崔小根(1889年生)学习《官伞》,以执伞见长。其表演特点是:站得稳、跳得高、肩膀活、脖子活、以动带情,表演幽默、风趣、生动,在晋州颇有名气。宿无用,1924年生,本市东宿村人,已病故。16岁始表演《官伞》,以扮女角见长。其表演风格滑稽、幽默,肩膀活,人称"带轴承的肩膀",他还创作了"小吸腿、轧腰步"等动作,很受群众欢迎,常应邀到本市小樵、槐树等乡镇传艺,为《晋州官伞》普及传播做出了贡献。