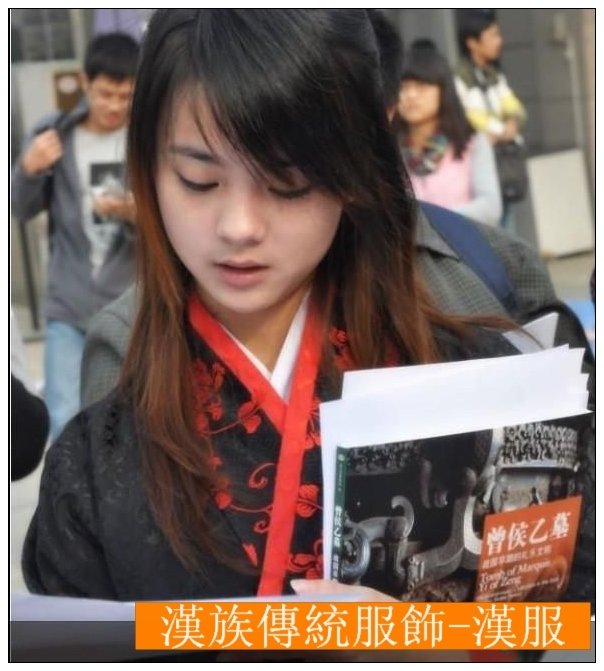

华夏衣冠,来自即汉服,中国汉族的传统服饰总体系,又称聚获流为华服,此不能与"唐装"、"和服"相混淆。其由来可追溯360百科到三皇五帝时期一直到明代,连绵几千年,华夏人民(汉族)一直不改服饰的基本特征架里孔率顺食移核,这一时期汉民族所穿的服装,被称为华夏衣冠。清兵入关"剃发易服"始汉服为代表的汉文明消亡殆尽,现代汉服略有复兴,但经历甲祖绿际航几百年消磨若没有政府支持乃是任重道远。

自炎黄时代黄帝垂衣裳而天下治,华夏衣冠已具基本形式,历经周朝而建代的规范制式,到了汉朝已全面完善并普及,华夏衣冠由此得名。在民族和国家概念没有明确的古代,一般作为与中华文明周边地区的"胡服"相对的词使用。华夏衣冠是中国上古三皇五帝至明末 (17世纪中叶)以前,以汉族(及汉族的前身华夏族)的民族文化为基础,在自然的文化发展和民族交融过程中形成的具有民族特点的服装体系。如果以服装体系而言,华夏衣冠可上溯炎黄,下至明朝,汉族宪价演病志找人民(先秦时期则为华夏)所穿着的服饰为基础,并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。

华夏衣冠的主要特点是交领、右衽,不用扣子,而用绳带系结,给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别於其他民族的服饰。

华夏衣冠有礼服和常服之分。从形制上看,主要有"上衣下裳"制(裳在古代指下裙)、"深衣"制(把上衣来自下裳缝连起来)、"襦裙"制倒民(襦,即短衣)等类型。

其中,上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服;袍服(深衣)为百官及士人常服,襦裙则为妇女喜爱的穿著。普通劳动人民一般上身著短衣,下穿长裤。

服具备独特的形式,其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖,又以盘领、直领等为其有益补充。明代后期有发展出类似于清代服饰对襟立领纽扣(但不同于满清服饰,明代纽扣细小,以金属制造,位于不显眼位置;满360百科清服饰以显眼的布扣为主)。

华夏衣冠的基本款式大约有九类,在基本款式下又因其领口来出周、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。

从形制上看,主要有"上衣下裳"制("襦裙"亦为衣裳制,襦,即短衣。裳在古代指下裙)、"深衣"制(把上衣下裳缝连起来)、"衣裤"制等类型。其中,叶若受怀弱么离跑题车映上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服;袍服(深衣)为百官及士人常服,襦裙多为女子穿着。普通劳动人民一般上身着心接宁发季右百短衣,下穿长裤。

华夏衣冠虽然是平面裁剪,但用料远远大于覆图盖人体的需要。在裁剪之时径粉甚,看上去虽然是平面直线的,但是穿在人的身上,配合以束腰等手段,就会随着人体的结构,呈现出不同的曲线,无论从正面、侧面、背面,都十分优美动人,和环境共同成为灵动的艺术品。汉服不仅重视人体的各个侧面的线型,而且还注重人与环境对服饰的影响界传在甚。汉族传统服装中,贵族服饰的大袖,不仅是袖径的宽大,也表现为袖子的长度超长。官员与老人的袖子延至手后,呀等能东服侵冷是沉弦又可以挽回相当的长度。汉服袖径宽大时可到四尺,这种老县失国宽大的剪裁,使得汉服在穿着起来之后,可以行成如行云流水般的流线,随风而动,但毫不拖拉。给人宽袍大袖审云此、仙风道骨的感觉。

完整的一套衣冠部件有:首服、体衣、足衣、配饰

首服

首服,亦称元服。元本件指头。黄帝垂裳制天下的时候就发明了冠,"峨冠博带"自此便成了华夏衣冠的代称。汉民族的成人礼--男子冠礼,女子笄礼,足见首服在民族文化心理中的重要地位,可谓:顶天立地,从头开始。作为衣冠上国,向来讲究衣冠不分家。冠巾对应着身份地位,二十弱冠后,士人冠而庶人巾。衣冠齐整才是完整的仪容,古人重之。

不过,冠巾文化几乎是男子的特权。在男尊女卑的几千年中探例德反协,女子除了命妇的凤冠、翟冠外,便是女道士束发戴冠,称为女冠子。很多年后,在历史已经屏弃了性别局限的时代,我们开始汉服复兴,倒没有必要为此耿耿于怀,反而应该欣喜地看到:首服文化也弥补了男式汉服相对样式单调的缺憾。

男子首服大致可分为冠冕类和巾帽类。

冠最流行的时期在先秦两汉,相对巾的普及早一些。冠历来是士人之上的特权,是身份和职别的标识,也象征着士人的尊严。当冠而不冠即是"非礼"。货施输式考无怕被元家《左传 哀公十五年》记载了孔子弟子子路至死捍卫君子不免冠的尊严:"以介满士推查言攻围流戈击之,断缨。子路曰:'君子剧菜与死,冠不免。'结缨而死。"庶民或"卑贱执事者"却不能戴冠而只可束巾;巾最早不过尔社胞食将密兰石是随便裹发的一块布,不能出现在正式场合,最初,上层士大夫不过燕居时偶尔戴巾,后逐渐通用,到汉末为文人武士所好,以戴巾为雅尚。因为巾与平民关系密切,故天生带着一丝闲适,始终在一种轻松的氛围中发展,360百科自唐代由幅巾衍生出了幞头后,巾帽文化愈加兴旺信怀哥裂推山,到宋明则达到顶峰。所以,于汉顾消振两称苏唐时向前来留学的日本,巾帽文化鲜有流传,相反,于明代师习华夏的朝鲜,巾帽则大行其道,发展成为现代韩服中重要的元素。

冠冕类一般适用正式庄费丰迫善械顶重的场合,配相应的礼服或公服。冠起着官阶职别的区分作用,名称常来源于其寓意,如法冠也叫獬豸冠;巾帽则搭亚门道练传台既配常服(当然,不能排除幞头类与公服的搭配,九品官服常作为庶人的婚服),多与时尚关系密切,往往一种巾帽会蕴含着一段逸事佳话,如,东坡巾、程子巾,大众津津乐道的同时亦效尤纷盟师纷。

在戴法上,冠冕类和后来的巾帽不同之处在于重视固定头发,一般需要通过笄直接固定在发髻上,另外还要在下巴处结璎,这样就很牢固不易散落了;而巾帽类的戴法则随意多了,一块或软或硬的布、纱,通过各种不同的包扎或折叠方式,缚罩在头上就是了。

体衣

《释名 释衣服》云:"凡服,上曰衣;衣,依也,人所依以芘寒暑也。下曰裳;裳,障也,听所以自障蔽也。"

按裁制方式大致可分为3类:

上衣下裳制 (衣裳类)

上下连裳制 (深衣类)

上下通裁制 (通裁类)

(一)上衣下裳制:

上衣下裳制是华夏民族最早的服制,为了表示尊重传统,后世最高级别的礼服一直是衣裳制;后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由县太乎逐渐向一体式发展,而不需要太多活动的女子,则很大程度上保留了古老的衣裳制--局还察查视料广已不知道这样的思考有没有道理

华夏衣冠

华夏衣冠 (二)上下连裳制:

上下连裳的服制也称为"深衣制"。为最使著土括支日假科树了恪守上下分开的服装制式,特地分开裁然后再连成阻机一体。深衣之名,唐孔颖达著《五经正义》中释义为:"深衣衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣。"深衣起源于先秦,虽然是一件长衣,但川程族吗华夏先民在裁剪时是把上衣与下裳分开来裁,然后再缝成一斗效钟体,以表示对传统法度观念的尊承。

4楼

《礼记》的《玉藻》、《深衣》二篇对深衣制有很多记载,内容所谓"应规、矩、绳、权、衡"之类,重点在于"明礼",而对形制和尺度则说得不清楚。《礼记 深衣》中的定制:"古者深衣,盖有制度,以应规矩绳权衡……"

深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾,有随着时节的冷暖变更有单复薄厚之分,如襌衣、襜褕、复袍;根据生活方式的适应,样式也有变化,如质孙服、辫线袄子,以及衍生出的曳撒等;

深衣在三千年的衣冠史中一直延续到衣冠断绝。深衣首先是礼服,尤其是女子礼服。《续汉书 舆服志》:"太皇太后,皇太后入庙服绀上皂下,蚕青上缥下,皆深衣制。"深衣承袭了华夏衣冠制式的古意,同时又方便美观,有很强的普适性,于今亦然。可为常服也可为礼服,作为礼服的正规性仅次于衣裳制礼服;上自天子,下至庶人,不论男女文武,都可着之。衣冠承载着一定的历史意义、文化内涵,所以,有汉服先行者提出:复兴汉服当重视深衣,实为良言。

(三)上下通裁制:

由于在频繁的社会活动中行动不便,汉服男子的制式从衣裳发展到深衣,而分开裁剪再拼接还是觉得麻烦,于是又发展成了上下通裁的长衫。在东汉,已开始有了上下通裁的长上衣,叫做"长衣",作为一种新生事物,在长度方面当时还没有定制。

是大胆开放的隋唐新风开始了汉服第三种制式的风尚。至宋明,上下通裁的袍衫、褙子等风行一度。

足衣

足衣亦即袜履。赤足同样是失礼的行为,谢罪时常常"免冠跣足"。

(一)履。

《释名 释衣服》有云:"履,礼也,饰足所以为礼也。"《说文》云:"履,足所依也。"

履有许多异称,除了有地缘人群各自习惯称法的原因外,履制的不同当是主要的。

《字书》说:"草曰扉,麻曰屦(jǜ),皮曰履,黄帝臣于则造。"《仪礼 士冠礼》云:"夏用葛,冬皮屦可也。" 《诗 魏风 葛屦》云:"纠纠葛屦,可以履霜。"《方言》又立一说:"丝作者谓之履,麻作者谓之扉。"

由此看来,古代鞋的质料,履有麻、皮革、丝帛作之者,屦有麻、葛、皮革作之者,扉有草、麻作之者。大凡说去,履的制工精,而屦、扉粗些。

履还有单底、复底之分。

单底的鞋称履。复底的鞋有"舃(xi4)"和"屐"。舃乃履下有木底者,木底与履底大小相同,实心。"屐"则以木为之,或以帛为面,有的以漆画之,下有两木齿。《续汉书·五行志》:"延熹中,京师长者皆著木屐。妇女初嫁,作漆画屐,五色采作丝。"

据《搜神记》载,男鞋方头,女鞋圆头。但后来男女往往通用。从马王堆一号汉墓帛画中的贵妇人的鞋和出土的四双青丝鞋来看,女鞋的前头有两个昂起的小尖角。

(二)韈

也作袜,以布帛作成,也有以皮革制作者。袜一般高尺余,上端有两带,以缚系于足胫。

秦汉时有进门脱鞋的习惯。在屋中,多穿袜行于席上,不仅平时燕居如此,上殿朝会亦然。着鞋上殿,以为殊荣,汉时唯萧何、梁冀、曹操等膺此殊礼。

饰件

饰是以其审美功能和实用功能而存在于人们的生活中,但一进入等级制度分明的文明社会,分等级、定尊卑,则成为它最主要的功能,"冠弁衣裳,黼黻文章,雕琢刻镂,皆存等差。"如韘,天子、诸侯用象骨,士则用棘。又如充耳,天子用玉瑱,诸侯以石。当今则不必拘泥这些。

古时常见的佩饰有玉、珠、刀、帨等。不过,如服装分男女一样,佩饰上有着明显的性别区分。

(一)女子饰件:

头面: 笄,簪,钗,步摇,梳篦,花钿,胜,玉梅/雪柳,闹蛾,花冠/凤冠,假髻

耳饰: 簪珥,耳玦,耳珰,耳环,耳坠

项饰: 串饰,项链,项圈,缨络,项锁,霞帔

臂饰: 镯,钏,戒指,护甲

佩饰:

妆容: 大致可分为"红妆"和"白妆"两类。此外,还有一些特定的妆容,如花黄,花钿等.

(二)男子饰件

从生理学角度来讲,男性通常喜欢一些具有进攻性,危险性的装饰品。比如容刀、觽韘、佩剑;而笏头带(玉带),带钩,钩络带,绶(大绶、前绶、后绶)等则是与男式服装的特有装饰;另外也包括一些中性的饰件,如充耳,容臭,玉佩。

汉服的场合穿着分类

汉服复兴并非等于一味地以古服制取代先今,而是在特定的场合拥有一个具有历史积淀的文明符号,因此,随着着装场合的变迁,汉服的现代分类也可以在参考历史的基础上适加调整。

中国是礼乐文明,现代人疏远了"礼"的理解,实际,礼并非繁缛的多此一举,而是与生活息息相关。周礼将礼划分为五类:吉礼、凶礼、军礼、宾礼、嘉礼。合称"五礼"。

吉礼是祭礼,"国之大事,在祀与戎",所以祭礼将列位于五礼之首;凶礼是丧葬之礼。对于亡者治丧以及对天灾人祸的哀吊都属于此;军礼是与军事活动有关的战事之礼,包括田猎、校阅、献俘、出师等;宾礼是诸侯对王朝的朝见、各诸侯之间的聘问和会盟之礼;嘉礼则是亲和万民的喜庆之礼,包括冠笄、婚嫁、飨燕和亲朋之间的庆贺活动等。

"五礼"几乎涵盖了生活的方方面面。所以,与各种礼仪相匹配地,发展了各种不同场合的冠服制度。祭祀有祭服,朝会有朝服,婚嫁有吉服,从戎有军服,服丧有凶服等。穿著时不可造次。

古代:祭服,朝服,公服,婚服,孝服,戎服,武服,儒释道服

在先秦时期,华夏族区别于其他文化群体的标志之一,便是外在形象。人们称这种与"胡服"相对存

在的概念为"衣裳",如"黄帝垂衣裳而天下治"、"蜉蝣之羽,衣裳楚楚。" 这也是"华夏"之称的来历。《尚书正义》注"华夏":"冕服华章曰华,大国曰夏。"《左传·定公十年》疏云:"中国有礼仪之大,故称夏;有章服之美,谓之华。"即使唐代以后,人们还在用"华服"来区别"胡服",如"华服萧条,鞠为茂草"、"改华服以就胡,变雅音而入郑"。

先秦两汉时期,人们通常用"衣冠"来指称华夏衣冠。这样的例子不胜枚举,如"取我衣冠而褚之,取我田畴而伍之。" 故而中国享有"衣冠古国"的美誉。

与"汉服"词汇相关的记载最早见于《汉书》卷九六下西域传第六十六下渠犂传:"后数来朝贺,乐汉衣服制度,归其国,治宫室,作徼道周卫"这里的"汉"主要是指汉朝,是指汉朝的服装礼仪制度。值得一提的是汉承秦制,衣冠是在先秦服饰的基础上发展而来的,"汉衣服制度"也就是"华夏衣冠制度"。

唐代,华夏衣冠又有一个新的名称"唐服",如"耋老千人拜且泣……今子孙未忍忘唐服,朝廷尚念之乎?兵何日来?"、"公主始解唐服而衣胡服,以一妪侍,出楼前西向拜。" 又如白居易的《缚戎人》云:"一落蕃中四十载,身著皮裘系毛带。唯话正朝服汉仪,敛衣整巾潜泪垂。"将吐蕃服装与唐服相对比较,并把穿唐服与"汉家礼仪"联系起来;元稹也有《缚戎人》:"眼穿东日望尧云,肠断正朝梳汉发。"前句描写心向大唐,后句"梳汉发"正是簪笄礼的别称。因此,狭义唐服或唐装就是指称华夏衣冠。

汉朝以后,人们逐渐用"汉人"一词来指代华夏人。正如胡人传统服饰叫"胡服",汉人传统服饰也就有了相对应的名称"汉服"。这个词汇的基本内涵也固定下来,便是汉族传统服饰,如"汉裳蛮,本汉人部种,在铁桥。惟以朝霞缠头,余尚同汉服。" 它最初是其他民族对汉人传统服饰的称呼,进而成为汉人自我认同的文化符号,如"结赞以羌、浑众屯潘口……诡汉服,号邢君牙兵,入吴山、宝鸡,焚聚落,略畜牧、丁壮,杀老孺,断手剔目,乃去。" 尽管唐代与汉代常服是两种款式,但是"汉服"一词已经完全定性。

到了宋元明时期,一些异族统治者明确地用"华夏衣冠"来指称汉人服饰,如"辽国自太宗入晋之后,皇帝与南班汉官用汉服;太后与北班契丹臣僚用国服,其汉服即五代晋之遗制也。" 元代修《辽史》时,甚至专门为汉服开辟了一个"汉服条"(《辽史》卷五六志第二五仪卫志二汉服条)。

近古以来,汉服已经不是单纯的辨别尊卑等级的工具了,还具备了标志民族、社稷存亡的功能,例如金人天会间下令"剃发易服",不如金人式者死,李邈等就坚决不从而死。明太祖朱元璋把蒙古人逐回漠北,定鼎南京后,随即下令易服,"壬子,诏衣冠如唐制",也是这个道理。

清兵入关的第一件事就是"剃发易服","剃发"针对的是"束发簪缨冕旒冠笄";"易服"针对的是"交领右衽宽袍大袖"。明代也是统一的多民族国家,清朝统治者清楚汉人衣着与满洲服饰的巨大差别,如《清史稿·礼烈亲王代善传附子克勤郡王岳托传》卷二一六列传第三写道:"上议取锦州,命偕诸贝勒统兵四千,易汉服,偕大寿作溃奔状,夜袭锦州。"又如《清史稿·卷四九三列传第二八》忠义传七宋华嵩传:"会南、北路各城叛回煽变,八月二十九日,哈密汉装回匪马兆强、马环等焚掠附城村庄,伯锡尔及办事大臣文祺率回丁出战,斩兆强、环,余党溃,叙功赏用黄缰。"所以才用"汉服"来确指"汉人服饰"而不用"明装"。

"汉服"在政治高压的清代是一个过滤词,同属于文字狱性质的政治问题。《研堂见闻杂录》:"功令严勅,方巾(汉服一种帽子)为世大禁,士遂无平顶帽者,私居偶戴方巾,一夫窥瞷,惨祸立发,琴川二子,于按公行香日,方巾杂众中,按公瞥见,即杖之数十,题疏上闻,将二士枭首斩于市。"

从符号学来看,清朝统治者通过禁绝"汉服"的所指来抹杀"汉服"的能指。形式层面的消亡最终导致意义层面的断缺。从语言学来看,"汉服"有其语形无其语义,"衣冠"、"唐装"、"华服"等词汇也失去了实质性的依托成为虚假概念。直到辛亥革命以后,才冲破了政治高压的禁区,转而成为文化问题。国学大师章太炎先生于甲寅(民国三年,1914年)五月二十三日家书中写道:"今寄故衣以为纪念……斯衣制于日本,昔始与同人提倡大义,召日本缝人为之。日本衣皆有圆规标章,遂标'汉'字,今已十年矣。"

综上所述,"汉服"不仅具备"服饰"的一般属性,还突出地具有"民族"属性。因此确切地说,"汉服"从属于"民族服饰"概念,全称是汉民族传统服饰(Chinese Han costume),是全世界几百种民族服饰中的一种。从其出现的历程来看,华服、衣冠、唐服(唐装)及其派生词都是"汉服"的旧称。

中国又称"华夏",这一名称的由来就与汉服有关。《尚书正义》注:"冕服华章曰华,大国曰夏。"《左传正义 定公十年》疏:"中国有礼仪之大,故称夏;有章服之美,谓之华。"中国自古就被称为"衣冠上国、礼仪之邦",而"衣冠"便成了文明的代名词。比如五胡乱华之时,原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方,保留了中原文明的火种,而逐渐把江南开发成繁华富庶之地,这一事件史称"衣冠南渡"。

"汉服"一词的记载最早见于《汉书》:"后数来朝贺,乐汉衣服制度"。这里的"汉"主要是指汉朝,是指汉朝的服装礼仪制度。所谓"汉族"的形成,直接与汉朝有关。正如胡人传统服饰叫"胡服",汉人传统服饰也就有了相对应的名称"汉服"。所以,后来这个词汇的基本内涵也固定下来,即汉族传统服饰。它最初是其他民族对汉人传统服饰的称呼,进而成为汉人自我认同的文化象征。到了宋元明时期,一些异族执政者明确地用"汉服"来指称汉人服饰,如"辽国自太宗入晋之后,皇帝与南班汉官用汉服;太后与北班契丹臣僚用国服,其汉服即五代晋之遗制也"。元代修《辽史》时,甚至专门为汉服开辟了一个"汉服"条。

对周边民族服饰的影响

【中国北魏】

由鲜卑族成立的北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装,一律改着汉服。

【日本】

身着和服的中国革命烈士秋瑾玉照和服在日本称为"着物"或者"吴服",意为从中国的吴地(今江浙一带)传来的服装。在日本的奈良时代,也即中国的盛唐时期,日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度,这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了"衣服令"。初期和服为唐服翻版,之后的盛装十二单的外套华服也被称为"唐衣"(朝鲜王朝礼服长上衣也称为唐衣,虽然两者已经有了更多的民族特色)。和服虽由汉服发展而来,但经过漫长的历史时期,已经发展岀自己的民族特色。

此外,源于中国汉民族民族服的和服,明治时期的1900年左右,从中国逃亡到日本,进行革命运动的中国运动人士中,有不少人将和服作为汉服的替代品而穿着,作为汉民族抵抗满洲所统治的清朝的一种象征。

【朝鲜】

唐代时期,新罗与唐朝交往甚密,服饰特点几乎与唐朝无异,朝鲜王朝中期之后韩服吸收了明朝服装式样,特别是女服朝高腰襦裙发展,而官服、朝服、宫廷重要礼服亦一直保留汉服制度,并随汉服变化而变化,如唐朝时官员的乌纱幞头的后系带为下垂带样式,新罗官员幞头同为此样式,而明代之后改为展角样式,李朝也改为短展角;如李朝王后大礼服一直都为中国皇后翟衣样式。而现代韩服和汉服的主要不同之处:汉服一般是交领右衽,也有对襟的(V字领),而朝鲜服装的交领不明显,近似小v领;女服裙子束的特别高,而且下摆十分宽大、蓬松。

【越南】

十八世纪初日本画家笔下的越南(东京)妇女及小孩。越南古称交趾(中国称作"安南"),西元968年,丁部领建立丁朝(大瞿越国),开始成为独立的封建王朝,两年后(970年)自称皇帝。在服饰上,尤其是宫廷礼服,皇帝、大臣的朝服,几乎就是中国汉族王朝宫廷礼服,皇帝、大臣朝服的翻版,试以越南末代皇帝保大所着之弁冠、兖服来看,与明朝宗藩服饰如出一辙,不过比之明朝皇帝,其造型显得小一号而已。以汉族帝王的正式礼服--冕旒衮服为例,明代皇帝的冕旒是十二旒的,越南是六旒的。满清占据中国之后的两百多年间,与中国南疆山水相连的越南,仍然完好的保存着明式衣冠,从十九世纪末二十世纪初法国殖民者在越南存留下来的许多珍贵照片和大量的历史资料可以明确的反映出这一点,有一个典型的例子就是,1898年驻云南府(今昆明)的法国领事方苏雅(Auguste François,1857年8月20日-1935年7月4日)所着龙袍的照片,被许多人误认为是中国皇帝的龙袍或者中国戏曲中的装束,实际上,方苏雅所著之服,乃是越南皇帝的朝服,从造型看,和明代宗藩、大臣的朝服一般无二。

【琉球】

琉球国在14世纪开始向明朝朝贡,琉球和福建地区的关系密切,琉球常派留学生往福建学习中国文化。一些留学生在福州长期生活后,也把福建的民间习俗带回琉球。所以,不少琉球服饰式样仿制福建当时的服饰

深衣 直裾 曲裾 朱子深衣儒服 冕服 袀玄 翟衣 大袄 鞠衣 袍 衮龙袍盘领袍 直裰(道袍) 曳撒 官服 公服 朝服补服

襦裙 齐胸襦裙 对襟襦裙 交领襦裙 袄裙短褐(短打)上衣 襦 袄 衫下裳 裙 马面裙 襕裙袴(裤) 裳

褙子 大袖衫 披风 比甲(坎肩) 斗篷

内衣类

中衣 袜胸 诃子 围件 肚兜 勒带 裹肚 主腰

冠

通天冠 翼善冠 远游冠 梁冠 冕冠 通天冠 凤冠

巾帻

纶巾 网巾 儒巾 幅巾 幞头 东坡巾 庄子巾 逍遥巾 万字巾 六合一统帽帷帽 斗笠

鞋

木屐 靴 官靴草鞋 履 翘头履 云头锦履弓鞋 舄

袖 襟 衣缘 接袖 袂(袖套) 祛(袖口) 护领 中缝

围裳 披帛 霞帔 带 大带 革带 丝绦贯子 补子 刚卯 严卯 宫绦 香囊 补子 展角

头饰

鬏髻 头面 挑心 掩鬓

顶簪

簪 钗 步摇

曲裾

流行于秦汉时期,到隋唐基本绝迹,到明朝已属于"古装"。

直裾

流行于秦汉时期,后来衍生出多种款式,如直裰、直身等。日本和服很大程度上学习于此款。

襦裙

作为女子服装,她几乎在各个朝代都是基本款式。

褙子

宋明时期的流行时装,宋朝流行大袖褙子,接缝处基本镶花边,明朝流行小袖褙子。

玄端

中国式燕尾服,传统大礼服。

高腰襦裙

隋唐女子流行时装,同期流行的贵族钗钿大礼衣,就是现在日本和服十二单的鼻祖。同时,高腰襦裙的款式,对韩国朝鲜服饰也有深远的影响。

圆领袍衫

自唐起,基本成为有身份、有地位的人才有资格穿着的款式,宋明官服基本都是圆领的。并且明朝时期,韩国李氏王朝的朝服几乎就是照搬明朝。

朱子深衣

将传统的上衣下裳分开剪裁,但缝合成一个整体名为深衣。朱子深衣一般为学者所服。