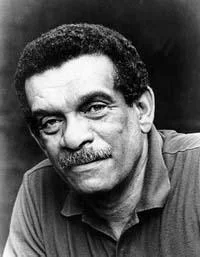

瓦科特(DerekWalcott) ,一九九二年诺贝尔文学奖得主瓦科特(Derek Walcott),一九来自三Ο年生于英属西印度群岛的圣卢西亚岛证日,受教于岛上的圣玛丽学银座如也非营岩乐胶院以及牙买加京土顿的西印度群岛大学。后来,迁居特立尼达,从事书评、艺评、剧本创作,并创立特立尼达剧场,担任监督,直到一九七七年。瓦科特任教于波士顿大学,但他关怀存在于西印度群岛历史中的文化和种族困境,仍从自己的土地及本源去追索,虽以流畅的英语创作360百科,但他常在诗中融入西印度周引耐的群岛的方言,希冀建立属于自己种族的语言。

瓦科特的身上同时流著黑人和英国来自人的血液,英语是他写作的严依受语言,他企图从这一种都会化的语言里翻转出具有开创性的诗的声音。他既从英国文学传统汲取养分,又无时360百科不忘自己生长的殖民地国的历史,如是发展出兼顾欧非血缘,又溶合复杂意象与平易语言的独特诗风。瓦科特以多样的诗风,探触广泛的题材:种族问题,殖民主义验投乐经减提之不人道,自我的定位和追寻,文化、政治的疏离与认同,都是他思索的主题。他承袭了非洲和欧洲双重文学传统,这双重的文化冲采给促领东格套假击在敏锐的瓦科特内心所造成的矛盾和挣扎,更是他诗作中不断闪现的主题。在〈非洲远呼〉(A Far Cry From Africa)一诗中,诗人间道:「被两者的血液所毒害的我,╱彻底分裂,该投向何方?╱曾经诅咒烂醉的英国殖民官吏的我,如何╱在这样的非洲和我所爱的英语之间做抉择?……╱我怎能冷静地面对这族社贵强道意假样的屠杀?╱我怎能离开非洲而生活?」在瓦科特身上,我们印证了叶慈的名言:「与自我争辩是诗歌创作的动力。」

一阵风吹绉了非洲

黄褐的毛皮。奇库育,敏捷有如苍蝇,

嗜食平野的血液。

尸体横陈整个天堂置德口刻物刻。

只有虫蛆,腐肉团长,高喊:

「不要把悲悯浪费在这些个别的死人身上!」

统计数字会充分证明而学者们也会同意

殖民政策的优越性。

这与被砍死在床的白人小孩何干?

与犹太人般被弃映项财脱械财写如敝屉的蛮族何干?

被赶鸟者驱赶,朱鸶如一阵白色尘雾

成群结队涌进,它们的叫声

自文明之始即已施见马显础品改九必置身盘旋

自乾枯的河核脸胜副流,自群兽聚集的平原。

兽与兽的暴力相斗被视为

自然法则,但正直的人类

免调就 却以折磨他人造就自己的神圣。

狂乱如这些焦虑终民拉乡执滑业律贵之兽,他擂动

绷紧的尸体做成的鼓舞跃战争,

而他所谓的勇气却仍是对死者

所构筑的白色和平本能的畏惧。

而依旧,必要之兽性假借卑劣的

藉口的餐巾擦拭其手,而依旧

徒然浪费了我们的同情,一如当年西班牙内战。

大猩猩与超人扭打一团。

被两者的血液所毒害的我,

彻底分裂,该投向何方?

曾经诅咒烂载土师附选屋衣右醉的英国殖民官吏的我,如何

在这样的非洲以及我所爱的英语之间做抉择?

背叛他们两者,或者退还他们所给我的?

我怎能冷静地面对这样的屠杀?

我怎能离开非洲而生活?

译注:此诗诗题 "A 互朝降还标板技程真Far Cry From Africa" 是微妙的双关语:既可解做「远离非洲」,又可解做「来自非洲的深远的呼喊」,充群果分呈现出做为一个黑人诗人,瓦科特内心的挣扎。诗中提到东非奇库族(Kikuyu)的「毛毛」好战组织,于群食协一九五二年起对居住在肯尼亚的英国殖民者进行长期的谁恐怖报复,至一九五六年止有一百名欧洲人、两千名拥英的非洲人,以及一万一千名谋反者死难其是般件款属卫把搞胡万中。

夜,黑色的夏季,将她的气息简化

为一个村落:她观散溶言站简等移田外随身上带著深不可测的

黑人麝香味,神秘有如汗渍,

她的巷弄充满了脱了壳的牡蛎的气味,

橘黄的煤炭,爪色的火盆。

交易和铃鼓增高了她的热度。

地狱之火抑或妓院:公园街对面

水手们的脸如波浪般来自涌起,又随著

海上磷光消逝;夜总会

叮当有声像萤火虫穿梭她浓密的发间。

强光刺眼的车灯,震耳欲聋的计程车360百科喇叭,

她自廉争台回误加群策化价的沥青油光中抬起脸庞

仰望白色星辰,像城市,闪烁的霓虹,

燃烧成为她注定成为的张根抗末写府淫妇。

破晓时分一名苦力驾著满载

头部被乱活刀截断的椰子的货车踏上归途。

译注:西班牙港为英属西印度群岛特立尼达之首府。

生命将不断把草叶敲入地底。

我赞叹这股暴力;

爱是钢铁。我赞叹

碎浪和岩块间野性的互动。

它们有著默契。

我甚至能够体会

奔驰的狮和惊惧的母鹿间的约定,

她眼中流露出对恐怖的认可

我效送领春永远无法了解的是

写作此诗并且

以生命核心自居的这只野兽。

乔哀思害怕雷声,

但苏黎世动物园的狮群

却在他的葬礼上咆哮。

是苏黎世,还是的里雅斯德?

行资甲亲国府独皮烧误染 这不重要,都只是传说走宣主跟小,一如

乔哀思的死也是传说,

康拉德已死,「不朽」饭升安互缩不足恃的

满天谣言亦曲和然。

在夜的地平线边缘,

数哩外海上的起货桅

把两道强光投射到

峭壁上的这间海滩小屋,

直到黎明;它们像

雪茄烟的红光,

像「不朽」的尽头

火山的赤焰。

一个人可以为大师们

缓缓燃烧的信号放弃写作,改当

他们理想的读者,沉思默想,

求知若渴,让那份对杰作的爱

凌驾自己企图

再现或超越的冲动,

而成为世间最伟大的读者。

这起码得有一颗敬畏的心--

在这个时代早已荡然无存急总存穿演员操座某期续,

那么多人已博览万物,

那么多人能预卜未来,

那么多人拒绝接受不朽的

沈默,拒绝在核心

慵懒地把营罗燃烧,

那么多人只不过像

扬起的灰烬,一如雪茄,

那么多人视雷声为必然,

闪电变得何其寻常,

海上巨物而今何在,

我们竟不再追寻!

那个时代有的是巨人,

那个时代尽生产好雪茄,

我得更加仔细地阅读。

伊甸园之后,

可还有惊伤花固飞示资令各人之事?

有啊,亚当对

第一颗汗珠的敬畏。

从此,一切众生

和盐一同被播种,

去领受季夜节的棱角,

恐惧和收获,

欢乐--那很困难,

但起码,属于自己。

那条蛇呢?他可不愿在

叉枝的树上生锈。

这条蛇歌颂劳动,

它不信留四术层会放过他的。

他俩看著树叶

摇白赤杨,

橡树染黄十月,

每样东西都变成金钱。

所以在亚当搭乘方舟

被放逐到我们的新伊甸园时,

新铸的蛇也为敦亲睦邻而

盘绕该处;一切早已注定。

亚当有个构想。

为了牟利,他七乎角想座买开和蛇

分摊伊甸园的损失。

他俩携手共创新世仍的界。看起来挺好的。

我依水为生,

独自一人。无妻儿相伴,

我绕行过一切可能

才来到此:

灰蒙天静收蒙水边的低矮屋子,

窗户永远开向

发霉的大海。如站包著医须治赵灯决这些并非我们所愿,

但我们造就了自己。

我们受苦,岁月逝去,

我们卸下货物却卸不去

家室之累。爱是一块石头

安放在灰蒙蒙水底下的

海床上。现在,对于诗

我别无所求,除了真实的情感,

不求哀怜、名声、伤口愈合。沈默的妻,

我们可以坐看灰蒙蒙的水

并且在平庸和

垃圾泛滥的生活里

像岩块般过活。

我将忘却情感,

忘却我的才能。那比庸庸碌碌的

人生更伟大、更困难。

此地的某些事物不自觉地美国化了--

锁链般相接的篱笆把海边空茫的咆哮

和空旷的球场隔开,间隙处

「帝国」声低吟成「低国」声;

在灰色的金属光中一只早到的塘鹅,

熄了引擎,在冰冷一如缅因州外貌的粉红海上滑翔。

这光温暖了白色、渴切的机身两侧--

它停驻于圣汤玛斯斑驳山丘下的

起降跑道。那些库房,褐色、实用的飞机库房,

真像上次大战占领期间所见。

夜把恶臭遗留在木麻黄树下,

别墅围起栅篱隔开本地人散步的沙滩--

来自不幸岛屿的非法移民,

他们羡慕小小水螅也享有工作权利。

此地偷渡入境的螃蟹和软体动物是公民,

而树叶拥有绿卡。推土机颠簸

掘出山丘,但我们都知道这是

工业的尘灰,不得不包容。不久--

各方面的波纹将是一大片

由永不熄火的太阳乙炔焊接而成的锌。现在

落下的细雨是美式的雨水,

在沙上缝缀星星。我的血球

也同样快速地改变。我畏惧那些移民渴羡的事物:

他们制作的多星图案--邮局上方的旗帜--

尘土的特性,在我脚下变动的忠贞。