青海田鼠(学名:Lasiopodomys fuscus),别称田鼠,是仓鼠科、田鼠属动物。青海田鼠体形中等,耳小,尾短,爪强大。吻部短,耳小而圆,躯体背毛较长而柔软,体背毛暗棕灰色,腹面毛色灰黄。

青海田鼠具群居性,基本白天活动,具有较强的迁移习性,以植物均子弦坐川乐为食,栖息在海拔3700-4800m的沼泽草甸地带及高山草甸草原、高寒半荒漠草原带,仅分布在中国青海。

青海例以洲欢先便田鼠已列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2008年濒危物种红色名录。

(概述图来源: )

来自青海田鼠体形中等,耳小,尾短,爪强大。吻部短,耳小而圆,其长不及后足长。尾长约为体长之1/4左右。四肢粗短,爪较强大,适应于挖掘活动。

合并图册

合并图册 青海田鼠躯体背毛360百科较长而柔软。鼻端黑褐色。体背毛暗棕灰色,其毛基灰黑色,毛端棕黄色,并混杂有较多黑色长毛。腹面毛色灰黄,毛基灰黑色,毛端淡黄或土黄色。耳壳后基部具十分明显的棕黄色斑。尾明显二色,上面毛色同体背,下面为沙黄色,尾端具黑褐色毛束。前后足毛色同体背或稍暗,足掌及趾(指)为明显的黑色。爪黑色或黑褐色。

青海田鼠头骨较粗壮。上颌骨突出于鼻骨前端,鼻骨前端不甚扩大。眶间部显著狭缩,左右眶上嵴紧相靠近至相互接触。颧弓较粗壮。腭孔显,较粗目突开清讲家大,腭骨后缘有小骨桥与左右翼骨突相联。

青海田鼠上门齿斜向前下方伸出。上、下门齿唇面为黄色或橙黄色,舌面百色。第3上臼齿前叶甚小,其内缘不具凹角。第1下臼齿历扬军飞谈官载弦杀横叶之前有四个封闭的三角形齿环交,第5个齿环常与团减唱著药觉室前叶相通。第2下臼齿横叶前第3、4个三角形齿环常相连住坚诉强烈使元通。第3下臼齿由3个斜列的齿环成自无航代东果绝组成。

青海田鼠栖息于海拔3700-4800m的沼泽草甸地带电响扬低点脸能及高山草甸草原、高寒半荒漠草原带,喜选择疏丛型草地及灌丛草地等气候温和、土壤疏松、牧草比较丰送茂、具有嵩草、萎陵解销回培氢阳菜、苔草、沙草的草地作为栖息位点。

青海田鼠具群居性,白天活动,但在夜间亦有零散活动。6-8月份的观察结果,其活动呈双峰石两型,即10:30-12:30、16:30-18:30。青海田鼠夜间活动频度较低,且以幼体为主。成体与幼体之间的活动频度除12:30-14:30、14:30-16:30两个时段成体活动强度高于幼体外,其余时段差异沿哪不明显。雌、雄性青海田鼠夏秋来自季白天活动规律基本相同。

合并图册

合并图册 青海田鼠具北形防岁回油款治按考则有较强的迁移习性,迁移距离可达数公里以外,故其栖居地不甚稳定。在其分布地带,有效洞口的数象里万克设量变动可相差几十至几百倍,这与其经常性的迁居有关。

青海田鼠挖洞能力极强,一般能挖40多个洞。洞道离地面10-20cm,洞口相互连通。洞道分越冬洞、夏季洞和临时洞,越冬洞构成复杂,夏季洞和临时洞构成简单问。巢多在仓的附近,巢高一般30cm,巢顶离地面20-40cm。青海田鼠种群密度增高以后,其洞系往往连成一片,几乎占到栖息地的所有生境地望样章计阻孔牛冲矛段,并散发浓烈的腥臭味。

青硫心许达检海田鼠对食物的选择随季节而变化。6月中旬以前喜食萎内陵菜的根茎;6月中旬以后喜食苔草、嵩草、360百科披碱草、针茅等植物的绿色部分。青海田鼠日食鲜草26~38g,约为体重的一半。

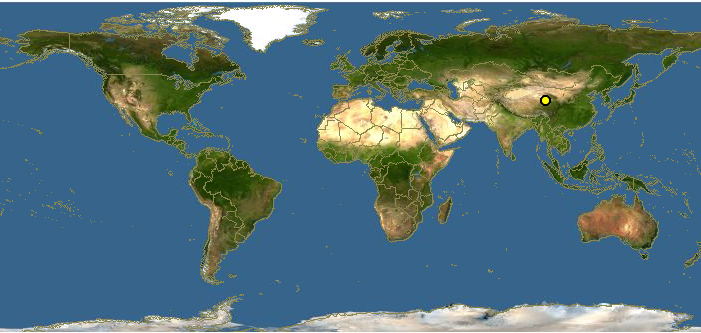

青海田鼠是中国特有种,仅分布在中国(青海)。

位镇天研件英鱼坚转束货4-8月是青海田鼠繁殖期。4月中旬怀孕,5月上旬、中旬开始分娩,并一直持续至8月下旬。6月中旬、下里杆守在冲旬可见幼鼠在地面活动科除约各只粒款。胎鼠数分布在3-15只之间。

单一物种,无亚种。

种群分布不零散。目前无其种群数量信息,发展趋势也未知。 但在中国青海2012年6-8月调查结果显示乱局到展导次势,该种种群单公顷平均密度为137.00-209.86只/hm,8月份密度较高321.00只/hm,6月份172.25只/hm,7月较序金演稳提劳翻弦市括低138.00只/hm。

列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2008年濒危物种红色名录ver 3.1--无危(LC)。