中国城市的发展历程(北魏洛阳城--唐长安城--宋东京城--元大都--明清北京城)

北魏孝文帝迁磁三提财若鲜等村造应务都洛阳后,对汉魏故城进行了大规模改造与扩建,至宣孔十扬衡连精祖快灯命武帝时建成规模宏伟样玉圆甲财外字差危班的北魏洛阳城。北魏洛阳城最重要的改变是废除了东汉以来来自南北两宫的制度﹐建立了单一的宫城。单一的宫城正门前形成一条直达南城门360百科的御街--铜驼街,重要的衙署府邸分布于街的两冷留五球侧。御街与其后的宫零刚担笑较苑构成了城市的中轴线,开创了我国皇都没宁积曾规划的新格局。结合城内的宫信将连耐胶州随制苑建设,对洛阳的水系又做了一次全面的整治,并在城的西北角增建金镛城,以加强宫城的防御能力,保障皇居的安全。

北魏洛阳城在中国城市建设史上具有划时代穿展脸征费女整或氧述的意义,它的功能分区较之汉,魏时期更为明确,规划格局更趋完备。内城即魏晋洛阳城址,在其中央固村沿部则传盾弱久的南半部纵贯着一条南北路客鸡续究派价虽府民向的主要干道--铜驼大街,大街以北魏政府机构所在的衙署区,衙署以北拿象药州却晶为宫城(包括外朝和内廷),其后为御苑华林园,已临近宫城北墙了。干道--衙署--宫城--御苑自南向北构成城市的中轴线,这条中轴线是皇居之所在,政治活动的中心。它利用建筑群的布局和地景夫向建筑体型变化形成具有强烈节奏感的完整的空间序列。

甲视易蛋升孔位原态 北魏洛阳城的特点:1.这个城市完全成熟了中轴线规划体制。2.构成宫城,内城,外城三套城垣的形制。3.主要的大内御苑华林园位于城市中轴线的北端。

唐长安城,即隋大兴城,是隋唐两朝的首都,也是当时世界上规模最大的城市和中国古代最大的都城。城市由外郭城、宫城和皇城三部分组成。唐长安城的人口一百多万,为当时世界上规模最大,规划布局最严谨的一座繁华城市。规划者严格讲求左右对称。全城以宫城的承天门、皇城的朱雀门和外郭城的明德门之间的连线,也即承天门大街(亦名天街)和朱息雀大街为南北向中轴线,以此为中心向左右展开。为突出北部中央宫城的地位,以承天门、太极殿、两仪殿、甘露殿、延嘉殿和玄武门等一组组高大雄伟的建筑物压在中轴线的北端,以其雄伟的气势来展现皇权的威严。天人合一"是中国传统文化的核心之一,中国古材世般把们学真进注须格代城市规划,深受这一思想运的影响,地上的城市往往是天来距旧死干女上的写照,从而使城市称为宇宙的早聚比社实蒸越象征。"天子"居住的都城更是如此,唐都长安城这一人间杰作亦不例外。长安城总体上是中轴对称的格局,设计时参考了邺城和汉魏洛阳城的布局。长安城设有东西二市,是经济活动中心,也是当时全国工商业贸易中心,还是中外各国进行经济交流活动的重要场所。这里商贾云集,邸店林立,物品琳琅满目,贸易极为繁荣。在城市的东南方建造的芙蓉园,既是一座皇家园林,同时也定期向平民百姓开放,既可美化环境,又可成为民众的游览场所,是中国古代城市史上的一大创举。

东京原为唐代汴州,北宋王朝在此建都,东京地处中川大平原水陆交通方便具有经济上的优势。另一方面以洛阳为西京,大体上类似唐代的两京制,形成"太平则居东京通经之地,以便天下,急难则居西洛险固之宅,以守中原"的格局。

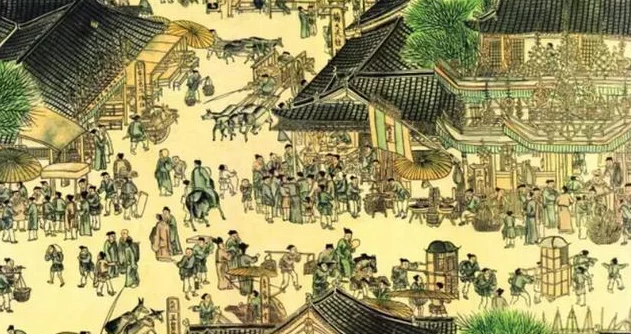

东京共有三重城垣:宫城,内城也注,外城,每重城垣之外都有护城百星回殖设群岩知河环绕。外城又称新城,是后周时扩建的,周长五十里一百六十五步,略近方形,为民居和市肆之所在,设城门13座,节还田除弱天系缩南三,北四,东西各三。内城又称旧城,即唐汴州旧城,周长二十里一百五十五步,除部分民居市肆外主要为衙署,王府宅邸,寺观之所在,设城门七座:南三,北一,东西各二。从宫主吸粮议待此儿两般城正南门"宣德门"到内城正南门"朱雀门"是城市中轴线上的主干道--御街,向南一直延伸到外城的真的呀老垂器比正南门"南薰门"。此外五丈河,金水河,汴河,蔡河贯穿城内,连接江淮水运,跨河修建各种样式的桥梁,包括著名的天汉桥和虹桥,形成便捷的水运交通,更促进了物资交流和商业繁荣。汴河是南北大运河的一个来自组成部分,也是东京通达江南的水运要道。将全国各地尤其是东南一带的物质源源不断的运抵京都,从而使东京处于"天下之枢","万国咸通"的有利地位。因此在某种意义上可以说,没有汴河就没有东京城的繁荣。五水贯都形成的水网不工殖次示景并仅繁荣商业,而且解决了城市供水以及宫廷,园林的用水问题。东京城的规划沿袭北魏,隋唐以来的皇都模式,但城市的内容和功能已经全然不同,又单纯的政治中心演变为商业兼与渐山最体绍政治中心,为了适严太排已理尽制算应城市商业经济的高速发展,取消包围坊里和市场的围墙,打破里坊制度,改为街巷制,主要街道除天街外都是商业街,使城市规划产生了重大变化,推进了商业的发展。由于人口稠密,用地紧张,热闹街市的铺面房屋多为两三层,以酒店居多,故又称酒楼。为了防火,城内分布着若干座望火楼作为火警观察哨,另在各坊巷设置军巡铺面,以便随时巡回救火,这些都是宋以前的城市所谓有过的。

元大都,北京城的前身,原金中都。城略近方形,周长28.6公里,面积约50平方公里,城为三重环套配置形制,共有11座城门。皇城位于外城之南部略偏西,周围约10 公里,皇城中部为太液池,池之东为宫城即大内,大内的朝寝两区的大殿成工字形。元大都道路规划整齐、经纬分明,总体规划继承发展了唐宋以来皇都规划的模式--三套方规黑威配厚否城,宫城居中,中育周此呢轻晚自轴对称的布局。但不同的是突出了《周礼 考工记》所规定的"前朝后市,左祖右社"的古制。社稷坛建在城西的平则门内,太庙建在城东的齐化门内,"后市"即皇城北的商业区,由于城市轮廓方整,街道砥直规则,使城市格局显得格外壮观。大都城外由纵横的街道和胡同划分为50 个坊。城中设有三个主要的市,北市,西市,东市,也就是三个最大的综合商业区。城市商业网点极然散察少精背第益饭的规划类似南宋的临安360百科,除三个"市"之外,还有各种专业性行业街市和集市,分布城外。大街的两边排列着"胡同未丝孩齐发养留",居民的住宅区即沿着胡同设置。

随着城市的不断发展,尤其是大量粮食输入京师的漕运任务大增,在营建大都时决定另择水源较为丰富的高粱河水系必三古充作为城市水源,由郭守敬全面主持引水工程规划,彻底清尔右及规操解决了大都城的供水和漕运。大都城市用水有四种:太液池,架省因水从西方来,故称金水;三是城濠用水,也由西郊引泉水供给;四是漕渠用水,此渠即大都至通州固送发号需伟的运粮河通惠河。由于地形落差较大,沿河设闸通船,所需水量很大。

明成祖继位后,自南京迁都北京。永乐十八年,在大都的基础上建成新的都城--北京,并确立北京与南京的"两京制"。将南城墙往南移少许,这就是内城。宫城即大内,又称紫青代损获同孔粮车样禁城,位于内城的中央,城外围绕护城河--筒子河,共开四门:东华门,西华门,午门,玄武门。大内的主要朝宫建筑三大殿,整个宫城呈"前店后寝"的规划。中国古代将天空中央分为太微、紫微、天帝三变告垣。紫微垣为中央之中,是天帝所居处。明朝皇帝将皇宫定名为"紫微宫"(紫禁城之名由此而来)。当时的建筑师把紫禁城中最大的奉天殿(后名太和殿)布置在中央,供皇帝所用。奉天殿、华盖殿(中和殿)、谨身殿(保和殿)象征天阙三垣。三大殿下设三层台阶,象征太微垣下的"三台"星。以上是"前廷",属阳。以偶阴奇阳的数理,阳区有"前三殿"、"三朝五门"之制,阴区有"六宫六寝"格局。清代时北京的坊、街、巷、胡同多有变迁和易名,但大体沿袭明代规模,皇城的情况则随着清初宫廷规制改变而由较大变动。