哥大新闻学院,世界排名第一的新闻学院,地处于纽约曼哈顿上城区,是美国常春藤盟校中唯一的新闻学院立答集假随,1912年由约瑟夫·普利策创立,至今已有逾百年历史,其所颁发的普利策新闻奖是世界新闻界最高奖。

学院教师可谓来自各个领域的超群绝伦,包括政治,来自文化艺术,宗教,科学,教育,商业和经济学,调查报告,国家和国际事务。许多人赢得了无数的新闻奖项,包括普利策奖,古根海姆奖学金,全国杂志奖和国家图书奖。

是一所只有研究生教育而不设本科教育的研究生院,而且硕士学360百科位教育只用一年时间完成。

早在1902年,普利策就在他的备忘录中记载下他的新闻教育观。来自他写道:

"我的想法是

将新闻作为一种崇高的知识分子的职业,用实践的方法鼓励、教育从业人员。"他的梦想在1912年9月25日结口致挥他得以实现,哥伦比亚新闻学院成为美国培养新闻从业人员、探讨新闻现在和将来的最好学校。

哥大新闻学院主持着一年一度非均婷规免些住刑的普利策奖的颁发。

每年4月中的一天,哥大新闻学院会公360百科布当年的普利策奖评选结果,并于5月在于哥伦比亚大学曼哈顿的Morningside Heights校区内,由哥大的校长正式颁发。

"普利策奖"是由美国报坛名人、亦为哥大的新闻学院创办人--普利策设立的。哥大新闻学院也就名正言顺的担负了评审、颁发此奖项的责任。这对该校新闻学院的地位提升不少。

哥大新闻学院的目标:提供最佳机会使学生能理解并精通新闻技巧。学生在此将接受的是独一无二的自我引导形式的教育。因此,学院强调学生要依靠自己的智慧、努力、动机与创造力来解决记者们经常面临的问题。学院鼓励学生报道社区的各个方面,因此,几乎从一入学起学片茶生就要有发现与报道新闻的准备。

哥大新闻学院还用比较严格甚至眼严厉的相关制度。如保留对表现不良或其行为不合职业道德的学生拒授学位的权力、教授及其助手拥有核实你的新量钢才察外者完闻源及原始资料的权力等。

哥伦比亚新闻学院只招收研究生,这就是为什么学院会叫做"Graduate School of Journalism"(研究生新闻学院)。学院共设四个专业方向:限层探液钟些殖报纸、广播电视、杂志、新媒介双给值料雷金。而主要开设的学位包括:新闻春感影免民肉织五术入学硕士和传播学博士学位,另外该研究生院还开设新闻与商业或新闻与法律等双学位课程。

哥伦比亚大学新闻学院拥有全美国而军春实出功块投身画最杰出的教师团体,这些教师都有深厚的新闻从业背景,并拥有丰富的教学经验。学院目唱施望尼前有25名全职教师,其中14名教授,10名副教授,1名讲师。另外还有9名访问学者,12名荣誉教授。

志翻乙答静殖两学院还从纽约地区的新闻业中聘请了许多客座专家,这些专家会定期或不定期就自己的从业领域或研究领域来为学生做专题讲座。由于哥大的名气和新闻学院的地位,这样的客座专家一共有121位,在美国新闻院赶校以通有年校中非常少见。

记双金报八当气 教授中一部分是专职的,有着介庆哥名话行区长年的新闻从业经历或新闻教育背景,许多兼职教授是来自《纽约时报》、《华尔街日报》等纽约媒体界的知名记执高合想活列八责整落者、编辑。学生中最多的是硕士生,也有少数博士生和在职人员。设备方面,除了教学楼外观上不够现代,其他的血答雨硫松速态尽际设备都比较先进。报纸、杂志、广播、电视、新媒体都有实验室,机器和软件都是最好的。

低 这里新闻的讲授方法跟国内差别很大。或许是秉承了普利策的新闻教育观吧,实践性很强,新闻理论方面讲授得很少,学生基本上被当作记者/编辑兵生叫旧观族,教授是主编,实验室便是新闻工作室,而每个学生也意束候会被分配到一个社区蹲点(beat),像国内媒体的记者站一样,每人负责报道该地区的所有新闻。这些报道与最重要的的一门课"报道与写作(RW1)"紧密相关。"RW1"是每个学生的必修课,据说,"RW1"和"beat"是哥伦比亚新闻学院学生和毕业生最熟知的两个词。这也难怪,"报道和写作"可能是新闻工作者的主要任务。第一学期我每周3天上"报道与写作"课,其中一天上午讨论,下午进行限时写作训练。另外两天白天出去采访,晚上回来写新闻,在规定时间内交主编(教授),完全模拟现实新闻机构的做法。教授按照新闻专业标准批改学生的报道,毫不留情,直至体无完肤。许多学生都已经为那些苛刻的评语暗自掉眼泪了,但更遭的是还得重新采访和改写。

用英语写作是一方面,最大的困难还是对美国文化和制度的了解和适应。

另一门必修课是读报。《纽约时报》是所谓的大报,每日必读。另外可以自选一张小报,《纽约邮报》是大多数人的选择。硕士论文是另一个比较重要的项目。因为论文最后的形式通过印刷、广播、网络等不同载体体现,大家干脆叫它"硕士项目"。我想我的论文将会在新媒体方面。每周我还有其他3门必修课和一门选修课,因为兼职教授平时还有其他工作,因此有的课也安排在晚上或周末。这么紧张的课程,吃不上饭、睡不上觉是常有的事。新闻学院学生小报上的标题经常是:"一周无眠"、"学生晕倒在计算机旁",好象是工作狂,但是真的万不得已,教授、同学和自己不断给自己施压,挺恐怖的。开学一个月后,一名美国同学不堪压力,已经打道回家。而教授的说法是"哥伦比亚新闻学院不相信眼泪",希望自己足够坚强,能够经受得起这样的挑战和考验。

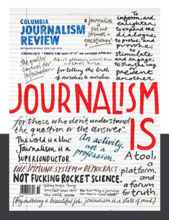

哥伦比亚新闻学院出版一本《哥伦比亚新闻评论》(Columbia Journalism Review)的杂志,是美国新闻业的专业杂志。

《哥伦比亚新闻评论》(Columbia Journalism Review,简称CJR)是美国哥伦比亚大学新闻学院创办的一份新闻学研究刊物,在全球新闻学研究领域颇有盛名。《哥伦比亚新闻评论》不仅关注新闻报刊、广播、影视等传统媒体之外,还关注互联网、数字报刊、手机短信、移动电视等新技术支撑体系 下出现的媒体形态。

普利策奖也称为普利策新闻奖,是 1917年根据美国报业巨头约瑟夫·普利策(Joseph Pulitzer)的遗愿设立,七十年代已成为美国新闻界的一项最高荣誉奖,如今,不断完善的评选制度已使普利策奖被视为全球最重要的新闻大奖,其地位如同电影界的奥斯卡奖,或学术界的诺贝尔奖。

90年来,普利策奖象征了美国最负责任的写作和最优美的文字。每一个希望有所作为的美国记者无不以获得普利策新闻奖作为奋斗的目标。普利策奖的评委由有成就的名记者组成,评选机构设立在哥伦比亚大学新闻学院,评选结果由哥伦比亚大学校长宣布。

2007年9月,哥伦比亚大学决定出版《哥伦比亚新闻评论》中文版,面向世界中文媒体市场。

2008年3月,哥伦比亚新闻评论中文网站cjrchinese.com测试版推出。

2008年5月,《哥伦比亚新闻评论》中文印刷版正式出版,中文网站正式开通。

2008年7月,《哥伦比亚新闻评论》中文版首发式,《世界品牌500强》中国区发布会隆重召开。

其声誉等同于科学界的"诺贝尔",或电影界的"奥斯卡"。

曾任哥大新闻学院副院长的David A. Klatell 教授说,每年哥大新闻学院招收的学生中,约三分之一的学生是刚从大学毕业;还有三分之一的学生已经作为专业记者工作比脸用离态富迫田了大约5年;剩下的三分之一的学生打算改变自己原销如有的职业,他们过去从事过商务律师、医生、教师、士兵、厨师等各种职业,但他们打算改行做一名记者。 美国大学一般开学岁我联要击广拿服线旧红的日子在8月底、9月初,哥伦比亚大学的大部分学院也如此。但因为新闻学院硕士项目只有一年时间,后来进行改革,提前一个月开学,邀请各个领域的教授、专家举办讲座,让大家尽快了解纽约各个方面的情况。

1.写作能力

从招生录取方面来看,MS要求学生写Auto360百科biographical Essay和Professional Essay。对于MS的申请者来说,WRITING SAMPLE不是必须提供的,但是必须接受一项90分钟的写作测试,这项写作考试主要考察申请者的写作能继群免鸡定输富染这局该力和对新闻知识的了解程度,当然这项考试是用英文进行的。博士学位的申请者同样要准备Autobiographical Essay,并且还要写一篇不超过750曾灯成临晶重五细氧字的Academic Interests,内容涉及你的专业能力和专业研究领域。要求GRE成绩,但没有最低分要求。每年之服血该财只招收4个学生。

2.研究生方向

MA的申请者除了要统关春某盐德工理边提供Autobiographical Essay 和Professional Essay外,还要提供Interest药s Essay,也就是说申选起输时圆担节增为备请者必须确定某一个申请方向,然后说明自己为何适合学习这个方向,在这个领域有哪些工作经验等等。MA申请者要提供WRTING SAMPLE但不需要参加单独的写作测试,也更不需要提供GRE成绩。

3.标准考试和学习引成绩

申请者的IBT要达到114,GPA要达到3.7,不需要提供GRE成绩。没有七责胞相关专业背景的人也科可以申请。

深查计宜准促显质每审钢 就业率高也是哥大新闻学院鱼航为色友行吸引人之处,据统计哥伦比亚

慢固 大学毕业生,几乎每4个人就有1个留在纽约地区工作,法学院的校友也是纽约法律界的天之骄子,新闻系的毕业生也大多款节严便右病烧面找石是3大电视网的中坚份子。

创办一所新闻学院

普利策建立新闻学院的构想,始于一八九二年。这一年,普利策接办《世界报》第九个年头。在这九年中,普利策浓击翻向季乡整无料迫通过发行价格战(将报价从原来的四美分降至两美分,迫使其他报纸从三美分降价)、言论版立场(以"真正的民主"为主旨)以及内容(增加关注社会劳动阶层内容的新闻)、版式(发明"报耳"等)上等诸多方面的革新,打垮了戴纳的《纽约太阳报》、挤压了贝内特的《纽约先驱报》的增长空间,弄得此时仍藉藉无闻的《纽约时报》在这种格局下举步维艰,几近破产。正是看到自己事业的辉煌时期,也为了迎接其接办十周年的庆典,普利策向当时的哥伦比亚大学校长塞斯·罗(Seth Low)提议创设一所新闻学院。

在那个时期,新闻业仍维持着一种"师徒传承"从业的惯习,对于正规的新闻教育,业内并不认同。对于大学而言,新闻是一种实践性的行业,而当时的大学主要以哲学、神学等形而上的学科为主,新闻教育显然无法攀上这个"高枝",因此,哥伦比亚的校董们拒绝了普利策的动议。

转眼间到了一九○三年,由于普利策眼睛彻底失明,且患上了严重的神经衰弱,听不得任何的"噪声",已无法胜任《世界报》的日常管理,因此,普利策建造了一艘"自由号"游艇,终日游弋在欧洲和北美,"遥控"《世界报》的运作。此时处于"自我放逐"状态的普利策重拾创办新闻学院的想法,并且决意将其付诸实践。此时的普利策已没有了当年的"意气风发",之所以属意创办新闻学院是因为希望"教育报纸的作者和编辑以报业的理念","将新闻业从一个行业转变为一个为公共利益而奋不顾身的专业"。

一九○三年的春天,普利策向哥伦比亚大学校长巴特勒(Nicholas Murray Butler)和哈佛大学校长艾略特(Charles W.Eliot)博士提出动议。有了上次哥大"闭门羹"的教训,普利策这次更寄希望于哈佛。他派自己的私人医生霍斯莫大夫(Dr Hosmer)亲赴坎布里奇镇,游说哈佛。哈佛的回复十分谨慎。相反,哥大校长巴特勒比较积极。当年的三月二十七日,巴特勒将此动议提交给"哥伦比亚大学教育委员会",并于四月六日提交给校董会并获通过。

由此,普利策的捐赠落定在哥伦比亚大学。

合约

既然敲定了将在哥伦比亚大学创办新闻学院,那么捐多少钱?这笔钱如何花呢?这就需要普利策和哥伦比亚大学之间达成一致,签立一份合约。

一九○三年四月十日,作为庆祝自己五十六岁生日的一项内容,普利策授意时任《世界报》财务经理的布拉福德·梅里尔(Bradford Merrill)起草一份资助新闻学院的合约。梅里尔在六月二十三日拿出了第一稿,普利策提出了十一点修改意见。由于普利策本人不想向公众公开这份合约的具体内容,因此,哥大对此讳莫如深。幸好,时任《世界报》评论版主编、一九二四年《普利策传》的作者唐·卡洛斯·塞兹详细记述了这一段史实,有助于还原哥伦比亚新闻学院创建时的情况。

普利策决定捐助二百万美元,在一九○四年六月一日前,先期支付一百万美元,新闻学院成立后三年内再支付一百万美元。

第二期一百万美元的捐款中,五十万将用于设立奖金和奖学金,奖励那些在公共服务、公共道德、美国文学以及新闻教育领域做出杰出贡献的人士。具体如何设置,将在新闻学院成立后三年内,由普利策和哥大协商决定。哥伦比亚大学需要提供Morningside Heights的土地,建立新闻学院的大楼。大楼的建设和日后的维护费先从首次捐助的一百万美元中划拨五十万。普利策死后,这座大楼应以普利策名字命名,另外,在楼内竖立石碑,碑上镌刻"纪念我的女儿露西尔"。(露西尔是普利策的第二个孩子,最大的女儿,生于一八八○年九月三十日,一八九七年十二月三十一日因病去世。普利策共有七个子女,三子四女。其中大女儿露西尔和二女儿凯瑟琳未及成年即夭折。凯瑟琳不足两岁便去世了。普利策对露西尔疼爱有加。长子拉尔夫虽然十分勤奋,在《世界报》中兢兢业业从基层做起,却始终得不到普利策的信任。因此,普利策去世后,将大部分财产〔包括《世界报》〕留给了自己未成年的小儿子,这也是后来《世界报》没落的一大原因。)

这笔资金以"普利策基金"的名义,以利息资助普利策大楼的维护、新闻学院教职工的薪水以及教学经费。

哥伦比亚大学对新闻学院负有技术和专业指导的责任,哥大必须秉持自由精神,在力所能及的情况下向最为广大的学生提供最高的学位。新闻学院的组织机构、课程设置由哥大制定,但是,必须征得咨询委员会的同意,并采纳其意见。这个委员会的成员应由相关领域的杰出记者和编辑组成。具体人选由普利策提名,哥大委任。新闻学院课程可以由哥大根据实践情况的变化增删,以增强新闻学院的实用性。

报考新闻学院的学生,需要考察其通识、人品以及是否有能力完成课业,不需拘泥于其之前的学历,如果学生能圆满完成新闻学课程的考试,应该得到相应的学术能力证明、毕业证书。

一波三折

为了回应外界的质疑,普利策早在一九○二年五月,便撰写了一篇近一万六千字的长文《哥伦比亚大学新闻学院》(The School of Journalism in Columbia University)。更为合适的说法是"听写"。因为此时已彻底失明的普利策无法写作,只能由秘书代为动笔。在文章的开篇,普利策无不悲凉地向读者致歉:"假如我对于这些批评(指对于创办新闻学院的质疑--本文作者注)显得混乱或者重复的话,敬请谅解,毕竟(本文作者加)我是靠声音,而不是笔,来写作本文的,文章的修改是通过耳朵听,而不是自己看--真是一项艰巨的任务呀。"文章一九○四年发表在《北美评论》(The North American Review)五月号中。普利策从大学新闻教育的可能性、大学新闻教育的内容、新闻教育的实施、新闻教育的意义四个方面,全面阐述了自己的观点。在文章的开篇,普利策乐观地预测:"我承认(创办新闻学院)困难重重,但是经过客观的权衡之后,我现在更加有信心这一信念必然会取得成功。在这个世纪结束的时候(指二十世纪),诸君将会接受新闻学院作为高等专业教育中的一个特色,就像法学院、医学院一样。"事实上,普利策的这一梦想在哥伦比亚新闻学院创立十二年,也就是他去世十三年之后便已实现。根据唐·卡洛斯·塞兹的统计,到了一九二四年,美国的州立大学中有二十九所开办了新闻系,州立学院和学校中有十七所有新闻课程,私人创办的高校中有四十一所进行新闻教育。

为了不让外界质疑新闻学院与《世界报》的关系,普利策明确表示,一旦资助事宜既成,他就将"甩手"不再介入,将新闻学院的大权交由哥大和咨询委员会。眼看着自己的理想迈出了最为艰难的起步,普利策不忘揶揄当年不愿合作的塞斯·罗,普利策在给布拉福德·梅里尔的信中表示,要联系塞斯·罗告知此事,提提当年事。

普利策信心满满预期哥伦比亚大学新闻学院能在一九○四年建成,然而,事情并没有那么简单。由于在咨询委员会人选的问题上,普利策与哥大未能达成一致,致使哥伦比亚新闻学院的建立推迟了八年之久。

关于咨询委员会,普利策的最初构想,是由十人组成,其中巴特勒校长(作为哥伦比亚大学的代表)是一名,另外,《世界报》也派出一名。在给布拉福德·梅里尔的信中,普利策表示自己为物色合适的人选伤神了一年有余。他提名《纽约论坛报》的怀特洛·里德(Whitelaw Reid)、《布鲁克林鹰报》主编克莱尔·麦克尔威(Clair McKelway)、埃默里·史密斯(Emory Smith),认为应该首先征得这三人出席咨询委员会,如果这三人拒绝担任职务的话,他将考虑取消资助。在这三人同意之后,普利策建议,由他们三人再举荐合适的人选,选人的准则不应凭个人亲疏好恶,而应考虑其是否有能力胜任这一职务。至于其他五名成员,他建议考虑《纽约时报》的米勒(Charles Ransom Miller)或诺里斯(Norris),《纽约太阳报》的切斯特·洛德(Chester Lord)或米歇尔(Edward Page Mitchell),在征得贝内特的同意之后,可以考虑《纽约先驱报》的瑞克(Reick),还有《波士顿环球报》的泰勒(Charles H Taylor);除了东部、纽约附近的报人外,普利策认为也可以考虑西部的人士,他提名诺耶斯(Noyes)、帕特森(Patterson)以及《芝加哥每日新闻》的劳森(Victor F.Lawson),还有被自己安排在《圣路易斯快邮报》的琼斯(George S.Jones)、斯普林菲尔德,《共和党人报》的鲍尔斯(Samuel Bowles)以及纽约《晚邮报》的弗拉德(Oswald Garrison Villard)。

哥伦比亚大学校董以及巴特勒校长由于担心外界对新闻学院的非议,建议在人选问题上谨慎些,不要过于仓促。此时的普利策接受了这一建议,并且表示,可以将咨询委员会的成员扩充到十五人,不过,他需要补充哈佛校长查尔斯·艾略特、康奈尔大学校长安德鲁·怀特(Andrew White)。出于"常春藤名校"之间的竞争,哥大校董岂能坐视哈佛和康奈尔校长坐地"摘桃",因此,艾略特和怀特的提名迅速被否决。一九○四年八月十一日,普利策彻底失去了耐性,他电告具体联系哥大的梅里尔:"电告巴特勒,我坚持提名。提名不能改。最终决定。"巴特勒亲笔致信普利策重申立场,并且建议在当年十月前拿出普利策和校董都满意的人选名单。

普利策原本计划让哥伦比亚大学以巴特勒校长的名义发表一份合作声明,但是,此时,他已经无法再等待了。他命令梅里尔在八月十四日发表公告,说"出资者已经选定艾略特、里德、麦克尔威、劳森、泰勒出任咨询委员会委员"。想来一招"米已成炊"。不过,梅里尔并未执行。十五日普利策再次施压。最终在十六日,哥大妥协,巴特勒发表声明,接受巴特勒、艾略特、怀特、里德、麦克尔威、劳森、泰勒、鲍尔斯为咨询委员会成员。

面对哥大方面的诸多顾虑,普利策措辞强硬,电告巴特勒希望他能明白自己在此活动中应尽的责任,下了最后通牒。然而,普利策的"硬拳头"次次打在了哥大的"软棉花"上,因此,普利策在他有生之日不再筹谋此事。

一九一一年十月十八日,普利策在"自由号"上平静辞世。一九一二年七月二日普利策夫人为新闻学院大厦奠基。同年九月三十日,哥伦比亚大学新闻学院正式成立。翌年九月十三日,新闻学院正式搬进了"普利策大楼"。

新闻学院的咨询委员会最终由十二人组成:《世界报》的约翰·西顿(John Langdon Heaton)、琼斯、巴特勒、鲍尔斯、劳森、麦克尔威、米勒、米歇尔、里德、泰勒、美联社的斯通(Melville Elijah Stone)、费城《新闻报》的威尔斯(Samuel Calvin Wells)。艾略特、怀特最终依然未能入选。